Stress e resilienza

Comprendere la natura e le origini dello stress e le strategie per aumentare la resilienza

Articolo del Dott. Daniele Trevisani & Colleghi https://www.studiotrevisani.it – basato su Wikipedia in inglese, con ulteriori contributi di ricerca personale

Vedi la lista delle pubblicazioni complete o consulta il nostro Libro delle Referenze.

Se desideri un consulto preliminare con il dott. Daniele Trevisani compila questo form e sarà nostra cura ricontattarti

Indice

Analisi dello stress. 4

Biologia dello stress. 4

Psicologia dello stress. 4

Etimologia e uso storico. 5

Bisogno biologico di equilibrio. 5

Sfondo biologico. 6

Ulteriori aspetti della Biologia dello stress. 6

Effetti dello stress cronico. 7

immunologico. 7

infettivo. 8

Malattia cronica. 8

Sviluppo. 8

Psicopatologia. 8

Concetti di stress psicologico. 8

Eustress. 9

far fronte. 9

Valutazione cognitiva. 9

Sindrome di adattamento generale. 10

Fase 1. 10

Fase 2. 11

Fase 3. 11

Tipi di stress. 21

Stress acuto. 21

Stress cronico. 21

Topografia dello stress. 22

Resilienza psicologica. 32

Definizione. 32

Processi 33

Critica. 33

Storia. 34

Emozioni positive. 34

Supporto sociale. 35

Altri fattori 35

Modelli biologici 37

Costruire la resilienza. 37

Costruire la resilienza attraverso il linguaggio. 38

Altri programmi di sviluppo. 39

Bambini 40

Costruire in classe. 40

Ruolo della comunità. 40

Ruolo della famiglia. 40

Famiglie in povertà. 41

Bullismo. 41

Formazione scolastica. 41

Situazioni specifiche [. 42

Divorzio. 42

Disastri naturali 43

Morte di un familiare. 43

Impostazioni professionali 44

Resilienza interculturale. 44

Aree di differenza. 44

Resilienza nelle comunità individualiste e collettiviste. 44

Differenze nella risposta ai disastri naturali 45

Il concetto di resilienza nel linguaggio. 46

Analisi dello stress

Biologia dello stress

Lo stress , sia fisiologico , biologico o psicologico, è la risposta di un organismo a un fattore di stress come una condizione ambientale. [1] Lo stress è il metodo del corpo per reagire a una condizione come una minaccia, una sfida o una barriera fisica e psicologica . Gli stimoli che alterano l’ambiente di un organismo ricevono risposta da più sistemi nel corpo. [2] Nell’uomo e nella maggior parte dei mammiferi, il sistema nervoso autonomo e l’ asse ipotalamo-ipofisi-surrene (HPA) sono i due principali sistemi che rispondono allo stress.

L’asse midollare simpatico-surrenale (SAM) può attivare la risposta di lotta o fuga attraverso il sistema nervoso simpatico , che dedica energia ai sistemi corporei più rilevanti per l’ adattamento acuto allo stress, mentre il sistema nervoso parasimpatico riporta il corpo all’omeostasi. Il secondo grande centro fisiologico di risposta allo stress, l’asse HPA, regola il rilascio di cortisolo , che influenza molte funzioni corporee come le funzioni metaboliche, psicologiche e immunologiche . Gli assi SAM e HPA sono regolati da diverse regioni del cervello, tra cui il sistema limbico , la corteccia prefrontale , l’ amigdala , l’ ipotalamo e la stria terminale .

Attraverso questi meccanismi, lo stress può alterare le funzioni di memoria , ricompensa , funzione immunitaria , metabolismo e suscettibilità alle malattie. [4] Il rischio di malattia è particolarmente pertinente alle malattie mentali, per cui lo stress cronico o grave rimane un fattore di rischio comune per diverse malattie mentali . [5] Un sistema suggerisce che ci sono cinque tipi di stress etichettati come “fattori di stress acuti limitati nel tempo”, “fattori di stress naturalistici brevi”, “sequenze di eventi stressanti”, “fattori di stress cronici” e “fattori di stress a distanza”. Un fattore di stress acuto limitato nel tempo comporta una sfida a breve termine, mentre un breve fattore di stress naturale comporta un evento normale ma tuttavia impegnativo. Una sequenza di eventi stressanti è un fattore di stress che si verifica e poi continua a produrre stress nell’immediato futuro. Un fattore di stress cronico comporta l’esposizione a un fattore di stress a lungo termine e un fattore di stress a distanza è un fattore di stress che non è immediato.

Psicologia dello stress

Articolo principale: stress psicologico

Situazioni stressanti acute in cui lo stress sperimentato è grave è causa di cambiamento psicologico a scapito del benessere dell’individuo, per cui si sperimentano derealizzazione e depersonalizzazione sintomatica, ansia e ipereccitazione . [7] La classificazione internazionale delle malattie comprende un gruppo di disordini mentali e comportamentali che hanno la loro eziologia in reazione a grave stress e la conseguente risposta adattativa. [8] [9] Lo

Stress cronico e la mancanza di risorse di coping disponibili o utilizzate da un individuo possono spesso portare allo sviluppo di problemi psicologici come deliri , [10] depressione e ansia (vedi sotto per ulteriori informazioni). [11]

I fattori di stress cronici potrebbero non essere così intensi come i fattori di stress acuti come un disastro naturale o un grave incidente, ma persistono per periodi di tempo più lunghi, tendono ad avere un effetto più negativo sulla salute perché sono sostenuti e quindi richiedono che la risposta fisiologica del corpo si verifichi ogni giorno . [12]

Questo esaurisce l’energia del corpo più rapidamente e di solito si verifica per lunghi periodi di tempo, specialmente quando questi microstress non possono essere evitati (ad esempio, lo stress di vivere in un quartiere pericoloso). Vedere il concetto di carico allostatico per un’ulteriore discussione del processo biologico mediante il quale lo stress cronico può influenzare il corpo. Ad esempio, gli studi hanno scoperto che i caregiver, in particolare quelli dei pazienti affetti da demenza, hanno livelli più elevati di depressione e una salute fisica leggermente peggiore rispetto ai non caregiver. [12]

Quando gli esseri umani sono sotto stress cronico, possono verificarsi cambiamenti permanenti nelle loro risposte fisiologiche, emotive e comportamentali. [13] Lo Lo stress cronico può includere eventi come prendersi cura di un coniuge con demenza o può derivare da brevi eventi focali che hanno effetti a lungo termine, come subire un’aggressione sessuale. Gli studi hanno anche dimostrato che lo stress psicologico può contribuire direttamente ai tassi sproporzionatamente alti di morbilità e mortalità della malattia coronarica e dei suoi fattori di rischio eziologico . In particolare, è stato dimostrato che lo stress acuto e cronico aumenta i lipidi sierici ed è associato a eventi coronarici clinici. [14]

Tuttavia, è possibile che gli individui mostrino resistenza, un termine che si riferisce alla capacità di essere sia stressati cronicamente che sani. [15] Anche se lo stress psicologico è spesso collegato a malattie o malattie, la maggior parte degli individui sani può ancora rimanere libera dalla malattia dopo essere stata confrontata da eventi stressanti cronici.

Ciò suggerisce che esistono differenze individuali nella vulnerabilità ai potenziali effetti patogeni dello stress; le differenze individuali nella vulnerabilità sorgono a causa di fattori sia genetici che psicologici. Inoltre, l’età in cui si sperimenta lo stress può dettare il suo effetto sulla salute. La ricerca suggerisce che lo stress cronico in giovane età può avere effetti per tutta la vita sulle risposte biologiche, psicologiche e comportamentali allo stress più avanti nella vita. [16]

Etimologia e uso storico

Il termine “stress” non aveva nessuna delle sue connotazioni contemporanee prima degli anni ’20. È una forma dell’inglese medio destresse , derivato dal francese antico dal latino stringere , “tirare stretto”. [17] La parola era stata a lungo in uso in fisica per riferirsi alla distribuzione interna di una forza esercitata su un corpo materiale, con conseguente deformazione . Negli anni ’20 e ’30, i circoli biologici e psicologici usavano occasionalmente il termine per riferirsi a uno sforzo mentale o a un agente ambientale dannoso che poteva causare malattie.

Walter Cannon lo usò nel 1926 per riferirsi a fattori esterni che interrompevano quella che chiamava omeostasi . [18] Ma “… lo stress come spiegazione dell’esperienza vissuta è assente dalle narrazioni di vita sia laiche che esperte prima degli anni ’30”. [19] Lo Lo stress fisiologico rappresenta un’ampia gamma di risposte fisiche che si verificano come effetto diretto di un fattore di stress che causa un disturbo nell’omeostasi del corpo. All’interruzione immediata dell’equilibrio psicologico o fisico, il corpo risponde stimolando il sistema nervoso , endocrino e immunitario . La reazione di questi sistemi provoca una serie di cambiamenti fisici che hanno effetti sia a breve che a lungo termine sul corpo.

La scala dello stress di Holmes e Rahe è stata sviluppata come metodo per valutare il rischio di malattie dovute ai cambiamenti della vita. [20] La scala elenca sia i cambiamenti positivi che quelli negativi che provocano stress. Questi includono cose come una festa importante o un matrimonio, o la morte di un coniuge e il licenziamento da un lavoro.

Bisogno biologico di equilibrio

L’omeostasi è un concetto centrale per l’idea di stress. [21] In biologia , la maggior parte dei processi biochimici si sforzano di mantenere l’equilibrio (omeostasi), uno stato stazionario che esiste più come ideale e meno come condizione realizzabile.

I fattori ambientali, stimoli interni o esterni, interrompono continuamente l’omeostasi; la condizione attuale di un organismo è uno stato di flusso costante che si muove attorno a un punto omeostatico che è la condizione ottimale per vivere di quell’organismo. [22]

I fattori che fanno sì che le condizioni di un organismo si discostino troppo dall’omeostasi possono essere vissuti come stress. Una situazione pericolosa per la vita come un grave trauma fisico o una fame prolungata può disturbare notevolmente l’omeostasi. D’altra parte, anche il tentativo di un organismo di ripristinare le condizioni di ritorno o avvicinarsi all’omeostasi, consumando spesso energia e risorse naturali, può essere interpretato come stress. [23]

L’ambiguità nella definizione di questo fenomeno fu riconosciuta per la prima volta da Hans Selye (1907–1982) nel 1926. Nel 1951 un commentatore riassunse vagamente la visione di Selye dello stress come qualcosa che “…oltre ad essere se stesso, era anche la causa di se stesso, e il risultato di se stesso». [24] [25]

Primo ad usare il termine in un contesto biologico, Selye ha continuato a definire lo stress come “la risposta non specifica del corpo a qualsiasi richiesta posta su di esso”.

Neuroscienziati come Bruce McEwen e Jaap Koolhaas ritengono che lo stress, sulla base di anni di ricerca empirica, “dovrebbe essere limitato a condizioni in cui una richiesta ambientale supera la capacità di regolazione naturale di un organismo”. [26] In effetti, nel 1995 Toates aveva già definito lo stress come uno “stato cronico che si verifica solo quando i meccanismi di difesa sono cronicamente allungati o stanno effettivamente fallendo”, [27] mentre secondo Ursin (1988) lo stress deriva da un’incoerenza tra eventi (“valore impostato”) ed eventi percepiti (“valore effettivo”) che non possono essere risolti in modo soddisfacente, [28] che pone anche l’accento nel contesto più ampio della teoria della coerenza cognitiva . [29]

Sfondo biologico

Lo stress può avere molti effetti profondi sui sistemi biologici umani. [30] La

La biologia tenta principalmente di spiegare i principali concetti di stress utilizzando un paradigma stimolo-risposta, ampiamente paragonabile a come opera un sistema sensoriale psicobiologico . Il sistema nervoso centrale (cervello e midollo spinale) svolge un ruolo cruciale nei meccanismi legati allo stress del corpo. Se si debba interpretare questi meccanismi come la risposta del corpo a un fattore di stress o incarnare l’atto stesso dello stress fa parte dell’ambiguità nel definire cosa sia esattamente lo stress.

Il sistema nervoso centrale lavora a stretto contatto con il sistema endocrino del corpo per regolare questi meccanismi. Il sistema nervoso simpatico diventa attivo principalmente durante una risposta allo stress , regolando molte delle funzioni fisiologiche del corpo in modi che dovrebbero rendere un organismo più adattabile al suo ambiente. Di seguito segue un breve background biologico di neuroanatomia e neurochimica e di come si relazionano allo stress. [ citazione necessaria ]

Lo stress, sia grave, acuto o cronico di basso grado, può indurre anomalie in tre principali sistemi regolatori del corpo: i sistemi della serotonina , i sistemi delle catecolamine e l’ asse ipotalamo-ipofisi-surrenocorticale . Anche il comportamento aggressivo è stato associato ad anomalie in questi sistemi. [31]

Effetti dello stress cronico

Articolo principale: stress cronico

Lo stress cronico è un termine talvolta usato per differenziarlo dallo stress acuto. Le definizioni differiscono e possono essere sulla falsariga di una continua attivazione della risposta allo stress, [37] stress che provoca uno spostamento allostatico nelle funzioni corporee, [4] o semplicemente come “stress prolungato”. [38]

Ad esempio, i risultati di uno studio hanno dimostrato che gli individui che hanno riportato un conflitto di relazioni della durata di un mese o più hanno un rischio maggiore di sviluppare malattie e mostrano una guarigione delle ferite più lenta.

Allo stesso modo, gli effetti che i fattori di stress acuti hanno sul sistema immunitario possono essere aumentati quando si percepisce stress e/o ansia dovuti ad altri eventi. Ad esempio, gli studenti che stanno sostenendo gli esami mostrano risposte immunitarie più deboli se segnalano anche stress dovuto a problemi quotidiani. [39]

Mentre le risposte ai fattori di stress acuti in genere non impongono un onere sanitario a individui giovani e sani, lo stress cronico negli individui più anziani o non sani può avere effetti a lungo termine dannosi per la salute. [40]

immunologico

Fattori di stress acuti limitati nel tempo, o fattori di stress che sono durati meno di due ore, si traducono in una regolazione verso l’alto dell’immunità naturale e una regolazione verso il basso dell’immunità specifica . Questo tipo di stress ha visto un aumento di granulociti , cellule natural killer , IgA , interleuchina 6 e un aumento della citotossicità cellulare. Brevi fattori di stress naturalistici provocano uno spostamento dall’immunità Th1 (cellulare) a Th2 (umorale), mentre diminuiscono la proliferazione delle cellule T e la citotossicità delle cellule killer naturali. Le sequenze di eventi stressanti non hanno suscitato una risposta immunitaria coerente; tuttavia, alcune osservazioni come la diminuzione della proliferazione e della citotossicità delle cellule T, aumento o diminuzione della citotossicità delle cellule killer naturali e aumento del mitogeno PHA. Lo stress cronico ha provocato uno spostamento verso l’immunità Th2, così come una diminuzione dell’interleuchina 2, della proliferazione delle cellule T e della risposta anticorpale al vaccino antinfluenzale . I fattori di stress a distanza non hanno costantemente suscitato un cambiamento nella funzione immunitaria. [6]

infettivo

Alcuni studi hanno osservato un aumento del rischio di infezione del tratto respiratorio superiore durante lo stress cronico della vita. Nei pazienti con HIV, l’aumento dello stress vitale e del cortisolo è stato associato a una più scarsa progressione dell’HIV. [37]

Malattia cronica

È stato suggerito un collegamento tra stress cronico e malattie cardiovascolari. [37] Lo stress sembra svolgere un ruolo nell’ipertensione e può ulteriormente predisporre le persone ad altre condizioni associate all’ipertensione. [41] Lo stress può anche far precipitare una situazione più grave o ricadere nell’abuso di alcol. [4] Lo stress può anche contribuire all’invecchiamento e alle malattie croniche dell’invecchiamento, come la depressione e i disturbi metabolici. [42]

Il sistema immunitario svolge anche un ruolo nello stress e nelle prime fasi della guarigione delle ferite . È responsabile della preparazione del tessuto per la riparazione e della promozione del reclutamento di determinate cellule nell’area della ferita. [39] Coerentemente con il fatto che lo stress altera la produzione di citochine, Graham et al. hanno scoperto che lo stress cronico associato alle cure prestate a una persona con malattia di Alzheimer porta a un ritardo nella guarigione delle ferite. I risultati hanno indicato che le ferite da biopsia sono guarite del 25% più lentamente nel gruppo con stress cronico o in coloro che si prendono cura di una persona con malattia di Alzheimer. [43]

Sviluppo

È stato anche dimostrato che lo stress cronico compromette la crescita dello sviluppo nei bambini abbassando la produzione dell’ormone della crescita da parte della ghiandola pituitaria , come nei bambini associati a un ambiente domestico che comporta gravi discordie coniugali, alcolismo o abusi sui minori . [44]

Più in generale, la vita prenatale, l’infanzia, l’infanzia e l’adolescenza sono periodi critici in cui la vulnerabilità ai fattori di stress è particolarmente elevata. [45] [46]

Psicopatologia

Si ritiene che lo stress cronico influisca sulle parti del cervello in cui i ricordi vengono elaborati e archiviati. Quando le persone si sentono stressate, gli ormoni dello stress vengono secreti in modo eccessivo, il che colpisce il cervello. Questa secrezione è costituito da glucocorticoidi , tra cui il cortisolo, che sono ormoni steroidei che le ghiandola surrenale rilascia, anche se questo può aumentare stoccaggio di memorie flashbulb diminuisce potenziamento a lungo termine (LTP). [47] [48] L’ippocampo è importante nel cervello per la memorizzazione di alcuni tipi di ricordi e il danneggiamento dell’ippocampo può causare problemi nella memorizzazione di nuovi ricordi, ma i vecchi ricordi, i ricordi conservati prima del danno, non vengono persi. [49] Anche alti livelli di cortisolo possono essere legati al deterioramento dell’ippocampo e al declino della memoria che molti anziani iniziano a sperimentare con l’età. [48] Questi meccanismi e processi possono quindi contribuire alla malattia correlata all’età, o dare origine al rischio di disturbi ad esordio precoce. Ad esempio, lo stress estremo (es. trauma) è un fattore necessario per produrre disturbi legati allo stress come il disturbo da stress post-traumatico. [5]

Lo stress cronico sposta anche l’apprendimento, formando una preferenza per l’ apprendimento basato sull’abitudine , e riduce la flessibilità del compito e la memoria di lavoro spaziale , probabilmente attraverso alterazioni dei sistemi dopaminergici . [33] Lo stress può anche aumentare la ricompensa associata al cibo, portando ad un aumento di peso e ulteriori cambiamenti nelle abitudini alimentari. [50] Lo stress può contribuire a vari disturbi, come la fibromialgia , [51] la sindrome da stanchezza cronica , [52] la depressione , [53] e le sindromi somatiche funzionali . [54]

Concetti di stress psicologico

Articolo principale: Stress (psicologico)

Eustress

Selye ha pubblicato nell’anno 1975 un modello che divide lo stress in eustress e distress . [55] Laddove lo stress migliora la funzione (fisica o mentale, ad esempio attraverso l’ allenamento della forza o un lavoro impegnativo), può essere considerato eustress. Lo stress persistente che non viene risolto attraverso il coping o l’adattamento, ritenuto angoscia, può portare a comportamenti di ansia o ritiro (depressione).

La differenza tra le esperienze che portano all’eustress e quelle che provocano l’ angoscia è determinata dalla disparità tra un’esperienza (reale o immaginaria) e le aspettative personali e le risorse per far fronte allo stress. Esperienze allarmanti, reali o immaginarie, possono innescare una risposta allo stress. [56]

far fronte

Articolo principale: gestione dello stress

Le risposte allo stress includono l’adattamento, la gestione psicologica come la gestione dello stress , l’ansia e la depressione . A lungo termine, il disagio può portare a una salute ridotta e/oa una maggiore propensione alla malattia; per evitare ciò, lo stress deve essere gestito.

La gestione dello stress comprende tecniche intese a dotare una persona di meccanismi di coping efficaci per affrontare lo stress psicologico , definito come la risposta fisiologica di una persona a uno stimolo interno o esterno che innesca la risposta di lotta o fuga. La gestione dello stress è efficace quando una persona utilizza strategie per far fronte o modificare situazioni stressanti.

Esistono diversi modi per affrontare lo stress, [57] come controllare la fonte dello stress o imparare a stabilire dei limiti e a dire “no” ad alcune delle richieste che i capi o i membri della famiglia possono fare.

La capacità di una persona di tollerare la fonte dello stress può essere aumentata pensando a un altro argomento come un hobby, ascoltando musica o trascorrendo del tempo in una natura selvaggia .

Un modo per controllare lo stress è prima di tutto affrontare ciò che sta causando lo stress se è qualcosa su cui l’individuo ha il controllo. Altri metodi per controllare lo stress e ridurlo possono essere: non procrastinare e lasciare i compiti all’ultimo minuto, fare le cose che ti piacciono, fare esercizio fisico, fare routine di respirazione, uscire con gli amici e fare una pausa. Anche avere il sostegno di una persona cara aiuta molto a ridurre lo stress. [48]

Uno studio ha dimostrato che il potere di avere supporto da una persona cara, o semplicemente di avere supporto sociale, riduce lo stress nei singoli soggetti. Shock dolorosi sono stati applicati alle caviglie delle donne sposate. In alcune prove le donne erano in grado di tenere la mano del marito, in altre prove tenevano la mano di un estraneo, e poi non tenevano la mano di nessuno. Quando le donne tenevano la mano del marito, la risposta era ridotta in molte aree del cervello. Quando si teneva la mano dello sconosciuto la risposta si riduceva un po’, ma non tanto quanto quando tenevano la mano del marito. Il supporto sociale aiuta a ridurre lo stress e ancora di più se il supporto proviene da una persona cara. [48]

Valutazione cognitiva

Lazarus [58] ha sostenuto che, affinché una situazione psicosociale sia stressante, deve essere valutata come tale. Ha sostenuto che i processi cognitivi di valutazione sono centrali nel determinare se una situazione è potenzialmente minacciosa, costituisce un danno/perdita o una sfida, o è benigna.

Sia i fattori personali che quelli ambientali influenzano questa valutazione primaria, che poi innesca la selezione dei processi di coping. Il coping incentrato sul problema è diretto alla gestione del problema, mentre i processi di coping incentrati sulle emozioni sono diretti alla gestione delle emozioni negative. La valutazione secondaria si riferisce alla valutazione delle risorse disponibili per far fronte al problema e può alterare la valutazione primaria.

In altre parole, la valutazione primaria include la percezione di quanto stressante sia il problema e la valutazione secondaria di stimare se si hanno risorse più o meno adeguate per affrontare il problema che influenza la valutazione complessiva della stress. Inoltre, il coping è flessibile in quanto, in generale, l’individuo esamina l’efficacia del coping sulla situazione; se non sta avendo l’effetto desiderato, proverà, in generale, diverse strategie. [59]

Valutazione

Fattori di rischio per la salute

Sia i fattori di stress negativi che quelli positivi possono portare allo stress. L’intensità e la durata dello stress cambiano a seconda delle circostanze e delle condizioni emotive della persona che ne soffre (Arnold. E e Boggs. K. 2007). Alcune categorie comuni ed esempi di fattori di stress includono:

- Input sensoriali come dolore , luce intensa , rumore, temperatura o problemi ambientali come la mancanza di controllo sulle circostanze ambientali, come il cibo , la qualità dell’aria e/o dell’acqua, l’ alloggio , la salute , la libertà o la mobilità.

- Le questioni sociali possono anche causare stress, come lotte con individui conspecifici o difficili e sconfitte sociali , o conflitti nelle relazioni, inganni o rotture e eventi importanti come nascita e morte , matrimonio e divorzio .

- Esperienze di vita come povertà , disoccupazione , depressione clinica , disturbo ossessivo compulsivo , alcolismo , [60] o sonno insufficiente possono anche causare stress. Studenti e lavoratori possono affrontare lo stress della pressione delle prestazioni da esami e scadenze del progetto.

- Si pensa che le esperienze avverse durante lo sviluppo (es. esposizione prenatale allo stress materno, [61] [62] storie di attaccamento scadenti, [63] abuso sessuale ) [64] contribuiscano a deficit nella maturità dei sistemi di risposta allo stress di un individuo. Una valutazione dei diversi stress nella vita delle persone è la scala dello stress di Holmes e Rahe .

Sindrome di adattamento generale

I fisiologi definiscono lo stress come il modo in cui il corpo reagisce a un fattore di stress – uno stimolo, reale o immaginario, che causa stress. I fattori di stress acuti colpiscono un organismo a breve termine; fattori di stress cronici a lungo termine. La sindrome generale di adattamento (GAS), sviluppata da Hans Selye, è un profilo di come gli organismi rispondono allo stress; GAS è caratterizzato da tre fasi: una fase di mobilizzazione non specifica, che promuove l’attività del sistema nervoso simpatico; una fase di resistenza, durante la quale l’organismo si sforza di far fronte alla minaccia; e una fase di esaurimento, che si verifica se l’organismo non riesce a superare la minaccia ed esaurisce le sue risorse fisiologiche. [65]

Fase 1

L’allarme è la prima fase, che si divide in due fasi: la fase shock e la fase antishock . [66]

- Fase di shock : durante questa fase, il corpo può sopportare cambiamenti come ipovolemia , ipoosmolarità , iponatriemia , ipocloremia , ipoglicemia: l’effetto stressante. Questa fase ricorda il morbo di Addison . La resistenza dell’organismo al fattore di stress scende temporaneamente al di sotto del range di normalità e può verificarsi un certo livello di shock (es. shock circolatorio ).

- Fase antishock : quando la minaccia o il fattore di stress viene identificato o realizzato, il corpo inizia a rispondere ed è in uno stato di allarme. Durante questa fase, il locus coeruleus e il sistema nervoso simpatico attivano la produzione di catecolamine inclusa l’adrenalina, attivando la famosa risposta di lotta o fuga . L’adrenalina fornisce temporaneamente un aumento del tono muscolare , aumento della pressione sanguigna a causa di vasocostrizione periferica e tachicardia e aumento del glucosio nel sangue. C’è anche una certa attivazione dell’asse HPA , che produce glucocorticoidi (cortisolo, noto anche come ormone S o ormone dello stress).

Fase 2

La resistenza è il secondo stadio. Durante questa fase, l’aumento della secrezione di glucocorticoidi intensifica la risposta sistemica dell’organismo. I glucocorticoidi possono aumentare la concentrazione di glucosio, grassi e aminoacidi nel sangue. A dosi elevate, un glucocorticoide, il cortisolo , inizia ad agire in modo simile a un mineralcorticoide ( aldosterone ) e porta l’organismo a uno stato simile all’iperaldosteronismo . Se il fattore di stress persiste, diventa necessario tentare alcuni mezzi per far fronte allo stress. Il corpo tenta di rispondere a stimoli stressanti, ma dopo un’attivazione prolungata, le risorse chimiche del corpo si esauriranno gradualmente, portando allo stadio finale.

Fase 3

La terza fase potrebbe essere l’ esaurimento o il recupero :

- La fase di recupero segue quando i meccanismi di compensazione del sistema hanno superato con successo l’effetto stressante (o hanno completamente eliminato il fattore che ha causato lo stress). Gli alti livelli di glucosio, grassi e aminoacidi nel sangue si rivelano utili per le reazioni anaboliche, il ripristino dell’omeostasi e la rigenerazione delle cellule.

- L’esaurimento è il terzo stadio alternativo nel modello GAS. A questo punto, tutte le risorse del corpo sono esaurite e il corpo non è in grado di mantenere la normale funzione. I sintomi iniziali del sistema nervoso autonomo possono riapparire (sudorazione, aumento della frequenza cardiaca, ecc.). Se lo stadio tre viene esteso, possono verificarsi danni a lungo termine (la vasocostrizione prolungata provoca ischemia che a sua volta porta alla necrosi cellulare), poiché il sistema immunitario del corpo si esaurisce e le funzioni corporee vengono compromesse, con conseguente scompenso .

Il risultato può manifestarsi in malattie evidenti, come disturbi generali dell’apparato digerente (es. emorragie occulte , melena , stitichezza /stipsi), diabete o anche problemi cardiovascolari ( angina pectoris ), insieme a depressione clinica e altre malattie mentali. [ citazione necessaria ]

Storia nella ricerca

L’uso attuale della parola stress è nato dagli esperimenti degli anni ’30 di Hans Selye . Ha iniziato a usare il termine per riferirsi non solo all’agente, ma allo stato dell’organismo mentre rispondeva e si adattava all’ambiente. Le sue teorie su una risposta allo stress universale non specifica hanno suscitato grande interesse e contesa nella fisiologia accademica e ha intrapreso ampi programmi di ricerca e sforzi di pubblicazione. [67]

Mentre il lavoro ha attirato il continuo sostegno dei sostenitori della medicina psicosomatica , molti in fisiologia sperimentale hanno concluso che i suoi concetti erano troppo vaghi e non misurabili. Durante gli anni ’50, Selye si allontanò dal laboratorio per promuovere il suo concetto attraverso libri popolari e tour di conferenze. Ha scritto sia per medici non accademici che, in un bestseller internazionale intitolato Stress of Life , per il grande pubblico.

Un ampio concetto biopsicosociale di stress e adattamento offriva la promessa di aiutare tutti a raggiungere la salute e la felicità rispondendo con successo alle mutevoli sfide globali e ai problemi della civiltà moderna . Selye ha coniato il termine ” eustress ” per lo stress positivo, in contrasto con il disagio . Ha sostenuto che tutte le persone hanno un impulso naturale e hanno bisogno di lavorare per il proprio vantaggio, un messaggio che ha trovato il favore di industriali e governi. [67] Ha anche coniato il termine stressante per riferirsi all’evento causale o allo stimolo, in contrapposizione allo stato di stress risultante.

Selye era in contatto con l’ industria del tabacco dal 1958 ed erano alleati non dichiarati nei contenziosi e nella promozione del concetto di stress, offuscando il legame tra fumo e cancro e dipingendo il fumo come una “diversione”, o nel concetto di Selye una “deviazione”. “, dallo stress ambientale. [68]

Dalla fine degli anni ’60, gli psicologi accademici iniziarono ad adottare il concetto di Selye; hanno cercato di quantificare lo “stress della vita” segnando ” eventi significativi della vita “, ed è stata intrapresa una grande quantità di ricerche per esaminare i collegamenti tra stress e malattie di ogni tipo. Alla fine degli anni ’70, lo stress era diventato l’area medica di maggiore preoccupazione per la popolazione generale ed era necessaria una ricerca di base per affrontare meglio il problema. Sono state inoltre rinnovate le ricerche di laboratorio sulle basi neuroendocrine , molecolari e immunologiche dello stress, concepite come un’utile euristica non necessariamente legata alle ipotesi originarie di Selye. L’ esercito degli Stati Uniti è diventato un centro chiave di ricerca sullo stress, nel tentativo di comprendere e ridurre la nevrosi da combattimento e le vittime psichiatriche. [67]

La diagnosi psichiatrica del disturbo da stress post-traumatico ( PTSD ) è stata coniata a metà degli anni ’70, in parte grazie agli sforzi degli attivisti contro la guerra del Vietnam e dei veterani del Vietnam contro la guerra , e Chaim F. Shatan . La condizione è stata aggiunta al Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali come disturbo da stress post-traumatico nel 1980. [69] Il PTSD era considerato una reazione emotiva grave e continua a un trauma psicologico estremo, e come tale spesso associato a soldati, agenti di polizia e altro personale di emergenza. Il fattore di stress può comportare la minaccia alla vita (o la visualizzazione della morte effettiva di qualcun altro), gravi lesioni fisiche o minaccia all’integrità fisica o psicologica. In alcuni casi, può anche derivare da un profondo trauma psicologico ed emotivo, oltre a qualsiasi danno fisico o minaccia reale. Spesso, tuttavia, i due sono combinati.

Negli anni ’90, lo “stress” era diventato parte integrante della moderna comprensione scientifica in tutte le aree della fisiologia e del funzionamento umano e una delle grandi metafore della vita occidentale. L’attenzione è cresciuta sullo stress in determinati contesti, come lo stress sul posto di lavoro , e sono state sviluppate tecniche di gestione dello stress . Il termine divenne anche un eufemismo , un modo per riferirsi ai problemi e suscitare simpatia senza essere esplicitamente confessionale, semplicemente “stressato”. È arrivato a coprire una vasta gamma di fenomeni, dalla lieve irritazione al tipo di problemi gravi che potrebbero provocare un vero e proprio crollo della salute . Nell’uso comune, quasi ogni evento o situazione tra questi estremi potrebbe essere descritto come stressante. [17] [67]

Lo Stress In America Study del 2015 dell’American Psychological Association [70] ha rilevato che lo stress a livello nazionale è in aumento e che le tre principali fonti di stress erano “denaro”, “responsabilità familiare” e “lavoro”.

Guarda anche

Riferimenti

- ^ Nachiappan, Vasanthi; Muthukumar, Kannan (dicembre 2010). “Lo stress ossidativo indotto dal cadmio in Saccharomyces cerevisiae” . Giornale indiano di biochimica e biofisica. 47 (6): 383-387. ISSN 0975-0959 . PMID 21355423 . Archiviato dall’originale il 25 luglio 2019. Estratto il 1 agosto 2019.

- ^ Muthukumar, Kannan; Nachiappan, Vasanthi (1 dicembre 2013). “La fosfatidiletanolamina da fosfatidilserina decarbossilasi2 è essenziale per l’autofagia sotto stress da cadmio in Saccharomyces cerevisiae”. Biochimica e biofisica cellulare. 67 (3): 1353–1363. doi : 1007/s12013-013-9667-8 . ISSN 1559-0283 . PMID 23743710 . S2CID 16393480 .

- ^ Salta a: a b Ulrich-Lai, Yvonne M.; Herman, James P. (7 febbraio 2017). “Regolazione neurale delle risposte allo stress endocrino e autonomo” . Recensioni sulla natura Neuroscienze. 10 (6): 397–409. doi : 1038/nrn2647 . ISSN 1471-003X . PMC 4240627 . PMID 19469025 .

- ^ Salta a: a b c Stephens, Mary Ann C.; Bacchetta, Gary (1 gennaio 2012). “Stress e l’asse HPA” . Ricerca sull’alcol: recensioni attuali. 34 (4): 468–483. ISSN 2168-3492 . PMC 3860380 . PMID 23584113 .

- ^ Salta a: a b Notaras, Michael; van den Buuse, Maarten (3 gennaio 2020). “Neurobiologia del BDNF nella memoria della paura, nella sensibilità allo stress e nei disturbi legati allo stress” . Psichiatria Molecolare. 25 (10): 2251–2274. doi : 1038/s41380-019-0639-2 . ISSN 1476-5578 . PMID 31900428 . S2CID 209540967 .

- ^ Salta a: a b c Segerstrom, Suzanne C.; Miller, Gregory E. (7 febbraio 2017). “Lo stress psicologico e il sistema immunitario umano: uno studio meta-analitico di 30 anni di indagine” . Bollettino psicologico. 130 (4): 601-630. doi : 1037/0033-2909.130.4.601 . ISSN 0033-2909 . PMC 1361287 . PMID 15250815 .

- ^ Ehlers, Anke; Harvey, Allison G.; Bryant, Richard A. (ottobre 2012) [febbraio 2012]. “Reazioni acute da stress” . In Gelder, Michael; Andreasen, Nancy; Lopez-Ibor, Juan; Geddes, John (a cura di). New Oxford Textbook of Psychiatry (2a ed.). oxfordmedicine.com: Pressa dell’università di Oxford . doi : 1093/med/9780199696758.001.0001 . ISBN 9780199696758 . Estratto il 3 luglio 2021 – tramite Google .

- ^ dottori; Sartorio, Normanno ; Henderson, AS; Strotzka, H.; Lipowski, Z.; Yu-cun, Shen; Tu-xin, Xu; Strömgren, E.; Glatzel, J.; Kühne, G.-E.; Mises, R.; Soldati, CR; Tirare, CB; Giel, R.; Jegede, R.; Malto, Stati Uniti; Nadzharov, RA; Smulevic, AB; Hagberg, B.; Perris, C.; Scharfetter, C.; Chiara, A.; Cooper, JE; Corbett, JA; Griffith Edwards, J.; Gelder, M.; Goldberg, D.; Gossop, M.; Graham, P.; Kendell, RE; Marchi, I.; Russel, G.; Rutter, M.; pastore, M.; Ovest, DJ; Ala, J.; Ala, L.; Neki, JS; Benson, F.; Cantwell, D.; Guze, S.; Helzer, J.; Holzman, P.; Kleinman, A.; Kupfer, DJ; Mezzich, J.; Spitzer, R.; Lokar, J. “La classificazione ICD-10 dei disturbi mentali e comportamentali Descrizioni cliniche e linee guida diagnostiche” (PDF) . www.who.int Organizzazione Mondiale della Sanità . Microsoft Word . bluebook.doc. P. 110. Estratto il 23 giugno 2021 – tramite Microsoft Bing .

- ^ “Significato dell’eziologia in inglese” . dizionario.cambridge.org ( Cambridge University Press ). Estratto il 3 luglio 2021.

- ^ Kingston, Cara; Schuurmans-Stekhoven, James (2016). “Hai problemi di vita e ideazione delirante: Scoping il ruolo potenziale dei mediatori cognitivi e affettivi”. Psicologia e psicoterapia: teoria, ricerca e pratica. 89 (4): 445–463. doi : 1111/papt.12089 . PMID 26846698 .

- ^ Schlotz W, Yim IS, Zoccola PM, Jansen L, Schulz P (2011). La scala di reattività allo stress percepita: invarianza, stabilità e validità della misurazione in tre paesi. Valutazione psicologica. (pagg. 80-94).

- ^ Salta a: a b Pinquart M.; Sorensen S. (2003). “Differenze tra caregiver e non caregiver in salute psicologica e salute fisica: una meta-analisi”. Psicologia e invecchiamento. 18 (2): 250-267. doi : 1037/0882-7974.18.2.250 . PMID 12825775 .

- ^ Cohen, S; Janicki-Deverts, D; Miller, GE. (2007). “Stress psicologico e malattia” (PDF) . JAMA. 298 (14): 1685–1687. doi : 1001/jama.298.14.1685 . PMID 17925521 . Archiviato dall’originale (PDF) il 24 settembre 2015. Estratto il 5 luglio 2015.

- ^ Calderon, R.; Schneider, RH; Alessandro, CN; Myers, HF; Nidich, SI; Haney, C. (1999). “Stress, riduzione dello stress e ipercolesterolemia negli afroamericani: una recensione”. Etnia e malattia. 9 (3): 451–462. ISSN 1049-510X . PMID 10600068 .

- ^ Kobasa, SC (1982). La personalità Hardy: verso una psicologia sociale dello stress e della salute. In GS Sanders & J. Suls (a cura di), Psicologia sociale della salute e della malattia (pp. 1–25). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Assoc.

- ^ Miller, G.; Chen, E.; Cole, SW (2009). “Psicologia della salute: sviluppo di modelli biologicamente plausibili che collegano il mondo sociale e la salute fisica” . Rassegna annuale di psicologia. 60 : 501-524. doi : 1146/annurev.psych.60.110707.163551 . PMID 19035829 .

- ^ Salta a: a b Keil RMK (2004). “Coing e stress: un’analisi concettuale”. Giornale di infermieristica avanzata. 45 (6): 659–665. doi : 1046/j.1365-2648.2003.02955.x . PMID 15012643 .

- ^ Cannone WB; Regolazione fisiologica degli stati normali: alcuni postulati provvisori riguardanti l’omeostatica biologica ; IN: A. Pettit (a cura di); A Charles Richet: ses amis, ses collègues, ses élèves; P. 91; Parigi; Edizioni mediche; 1926.

- ^ Viner, Russell (giugno 1999). “Mettere lo stress nella vita: Hans Selye e la teoria dello stress”. Studi sociali della scienza. 29 (3): 391–410. doi : 1177/03063129902903003 . ISSN 1460-3659 . JSTOR 285410 . S2CID 145291588 .

- ^ Capitano Richard H. Rahe MC USNR; Dr Ransom J. Arthur, medico (1 marzo 1978). “Studi sul cambiamento di vita e sulla malattia: storia passata e direzioni future”. Giornale dello stress umano. 4 (1): 3-15. doi : 1080/0097840X.1978.9934972 . ISSN 0097-840X . PMID 346993 .

- ^ Goldstein, David S.; Kopin, Irwin J. (gennaio 2007). “Evoluzione dei concetti di stress”. Fatica. 10 (2): 109-120. doi : 1080/10253890701288935 . PMID 17514579 . S2CID 25072963 .

- ^ Dattatreya, Shruthi (2014). “Lo stress può prendere il costo della vita”. doi : 2139/ssrn.2456211 . SSRN 2456211 .

- ^ Worthington, James (9 novembre 2014). “Sei modi per individuare la manipolazione emotiva prima che ti distrugga” . Il modello di fusione Archiviato dall’originale il 19 aprile 2015. Estratto il 19 aprile 2015.

- ^ Humphrey, James H. (2005). Antologia dello stress rivisitato: opere selezionate di James H. Humphrey . Prefazione di Paul J. Rosch. Nova Science Editori. P. viii. ISBN 9781594546402 . Archiviato dall’originale il 24 ottobre 2015. Estratto il 2 maggio 2013. Anche Selve [sic] ha avuto difficoltà e nell’aiutarlo a preparare il suo primo rapporto annuale sullo stress 1951, ho incluso i commenti di un medico pubblicati sul British Medical Journal, il quale, utilizzando citazioni dagli articoli di Selye, ha concluso che “lo stress, oltre ad essere se stesso, era anche la causa di se stesso e il risultato di se stesso”.

- ^ Selye, Hans (1978). Lo stress della vita (Rev. ed.). New York: McGraw-Hill. ISBN 9780070562127 .

- ^ Koolhaas J, et al. (2011). “Stress rivisitato: una valutazione critica del concetto di stress”. Neuroscienze e recensioni biocomportamentali. 35 (5): 1291-1301. doi : 1016/j.neubiorev.2011.02.003 . PMID 21316391 . S2CID 15584486 .

- ^ Toates, FM (1995). Stress: aspetti concettuali e biologici. Chichester, Inghilterra: Wiley.

- ^ Ursin, H. (1988). “Aspettativa e attivazione: un tentativo di sistematizzare la teoria dello stress”. In Hellhammer, DH; Florino, I.; Weiner, H. (a cura di). Controllo neuronale della funzione corporea: aspetti di base e clinici, vol. 2: Approcci neurobiologici alle malattie umane. Kirkland, WA: Huber. pp. 313-334.

- ^ van Kampen, HS (2019). “Il principio di coerenza e la causa e la funzione del comportamento”. Processi comportamentali. 159 : 42–54. doi : 1016/j.beproc.2018.12.013 . PMID 30562561 . S2CID 56478466 .

- ^ Schacter, Daniel L. ; Gilbert, Daniel T.; Wegner, Daniel M. (2011). Psicologia (2a ed.). New York: Worth Publishers. P. 7 . ISBN 978-1429237192 .

- ^ Walton, Kenneth G.; Levitsky, Debra K. (2003). “Effetti del programma di Meditazione Trascendentale sulle anomalie neuroendocrine associate all’aggressività e alla criminalità”. Journal of Offender Rehabilitation. 36 (1–4): 67–87. doi : 1300/J076v36n01_04 . S2CID 144374302 .

- ^ Salta a: a b McCorry, Laurie Kelly (15 agosto 2007). “Fisiologia del sistema nervoso autonomo” . Giornale americano di educazione farmaceutica. 71 (4): 78. doi : 5688/aj710478 . ISSN 0002-9459 . PMC 1959222 . PMID 17786266 .

- ^ Salta a: a b McKlveen, Jessica M.; Myers, Brent; Herman, James P. (7 febbraio 2017). “La corteccia prefrontale mediale: coordinatore delle risposte autonomiche, neuroendocrine e comportamentali allo stress” . Giornale di Neuroendocrinologia. 27 (6): 446–456. doi : 1111/jne.12272 . ISSN 0953-8194 . PMC 4580281 . PMID 25737097 .

- ^ El-Sheikh, Mona; Erath, Stephen A. (7 febbraio 2017). “Conflitto familiare, funzionamento del sistema nervoso autonomo e adattamento del bambino: stato della scienza e direzioni future” . Sviluppo e Psicopatologia. 23 (2): 703-721. doi : 1017/S0954579411000034 . ISSN 0954-5794 . PMC 3695441 . PMID 23786705 .

- ^ Hering, Dagmara; Lachowska, Kamila; Schlaich, Markus (1 ottobre 2015). “Ruolo del sistema nervoso simpatico nelle malattie cardiovascolari mediate dallo stress”. Rapporti attuali di ipertensione. 17 (10): 80. doi : 1007/s11906-015-0594-5 . ISSN 1534-3111 . PMID 26318888 . S2CID 30136233 .

- ^ Salta a: a b c Smith, Sean M.; Vale, Wylie W. (7 febbraio 2017). “Il ruolo dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene nelle risposte neuroendocrine allo stress” . Dialoghi nelle neuroscienze cliniche. 8 (4): 383-395. ISSN 1294-8322 . PMC 3181830 . PMID 17290797 .

- ^ Salta a: a b c Schneiderman, Neil; Ironson, Gail; Siegel, Scott D. (1 gennaio 2005). “STRESS E SALUTE: determinanti psicologici, comportamentali e biologici” . Revisione annuale di psicologia clinica. 1 : 607–628. doi : 1146/annurev.clinpsy.1.102803.144141 . ISSN 1548-5943 . PMC 2.568.977 . PMID 17716101 .

- ^ Herman, James P. (8 agosto 2013). “Controllo neurale dell’adattamento allo stress cronico” . Frontiere delle neuroscienze comportamentali. 7 : 61. doi : 3389/fnbeh.2013.00061 . ISSN 1662-5153 . PMC 3737713 . PMID 23964212 .

- ^ Salta a: a b Graham J.; Cristiano L.; Kiecolt-Glaser J. (2006). “Stress, età e funzione immunitaria: verso un approccio per la durata della vita” . Giornale di medicina comportamentale. 29 (4): 389–400. doi : 1007/s10865-006-9057-4 . PMC 2805089 . PMID 16715331 .

- ^ Schneidermann N.; Ironson G.; Siegel SD (2005). “Stress e salute: determinanti psicologici, comportamentali e biologici” . Revisione annuale di psicologia clinica. 1 (1): 607–628. doi : 1146/annurev.clinpsy.1.102803.144141 . PMC 2.568.977 . PMID 17716101 .

- ^ Spruill, Tanya M. (7 febbraio 2017). “Stress psicosociale cronico e ipertensione” . Rapporti attuali di ipertensione. 12 (1): 10-16. doi : 1007/s11906-009-0084-8 . ISSN 1522-6417 . PMC 3694268 . PMID 20425153 .

- ^ Aguilera, Greti (1 gennaio 2011). “Reattività dell’asse HPA allo stress: implicazioni per un invecchiamento sano” . Gerontologia Sperimentale. 46 (2–3): 90–95. doi : 1016/j.exger.2010.08.023 . ISSN 0531-5565 . PMC 3026863 . PMID 20833240 .

- ^ Khansari D.; Murgo A.; Fede R. (maggio 1990). “Effetti dello stress sul sistema immunitario”. Immunologia oggi. 11 (5): 170–175. doi : 1016/0167-5699(90)90069-l . PMID 2186751 .

- ^ Powell, Brasel e Blizzard, 1967.

- ^ Charmandari E, Achermann JC, Carel JC, Soder O, Chrousos GP (2012). “Risposta allo stress e salute dei bambini”. Segnalazione scientifica (recensione). 5 (248): mr1. doi : 1126/scisignal.2003595 . PMID 23112343 . S2CID 13920757 .

- ^ Charmandari E, Kino T, Souvatzoglou E, Chrousos GP (2003). “Lo stress pediatrico: mediatori ormonali e sviluppo umano” . Ricerca sugli ormoni (recensione). 59 (4): 161–79. doi : 1159/000069325 . PMID 12649570 . S2CID 9744754 .

- ^ “Rinnovare lo stress sul cervello” . L’Istituto Franklin . Archiviato dall’originale l’11 maggio 2012.

- ^ Salta a: a b c d Kalat, JW (2013). Psicologia Biologica. P. 383

- ^ Kalat, JW (2013). Psicologia Biologica. P. 97

- ^ Yau, Yvonne HC; Potenza, Marc N. (7 febbraio 2017). “Stress e comportamenti alimentari” . Minerva Endocrinologica. 38 (3): 255-267. ISSN 0391-1977 . PMC 4214609 . PMID 24126546 .

- ^ Clauw, Daniel J. (2014). “Fibromialgia”. JAMA. 311 (15): 1547-55. doi : 1001/jama.2014.3266 . PMID 24737367 .

- ^ Wyller, Vegard Bruun (1 gennaio 2007). “La sindrome da stanchezza cronica, un aggiornamento”. Acta Neurologica Scandinavica Supplementum. 187 : 7-14. doi : 1111/j.1600-0404.2007.00840.x . ISSN 0065-1427 . PMID 17419822 . S2CID 11247547 .

- ^ Saveanu, Radu V.; Nemeroff, Charles B. (marzo 2012). “Eziologia della depressione: fattori genetici e ambientali”. Cliniche psichiatriche del Nord America. 35 (1): 51-71. doi : 1016/j.psc.2011.12.001 . PMID 22370490 .

- ^ Afari, Niloofar; Ahumada, Sandra M.; Wright, Lisa Johnson; Mostoufi, Sheeva; Golnari, Golnaz; Reis, Veronica; Cuneo, Jessica Gundy (7 febbraio 2017). “Trauma psicologico e sindromi somatiche funzionali: una revisione sistematica e una meta-analisi” . Medicina Psicosomatica. 76 (1): 2-11. doi : 1097/PSY.000000000000000010 . ISSN 0033-3174 . PMC 3894419 . PMID 24336429 .

- ^ Sely (1975). “Confusione e polemiche nel campo dello stress”. Giornale dello stress umano. 1 (2): 37–44. doi : 1080/0097840X.1975.9940406 . PMID 1235113 .

- ^ de Kloet, E. Ron; Joels, Marian; Holsboer, Florian (giugno 2005). “Stress e cervello: dall’adattamento alla malattia”. Recensioni sulla natura Neuroscienze. 6 (6): 463–475. doi : 1038/nrn1683 . PMID 15891777 . S2CID 1320302 .

- ^ “La silenziosa negazione dello stress in un mondo competitivo” . 17 marzo 2012. Archiviato dall’originale in data 19 aprile 2012. Estratto 17 marzo del 2012.

- ^ Lazzaro, RS (1966). Stress psicologico e processo di coping. New York: McGraw-Hill.

- ^ Aldwin, Carolyn (2007). Stress, coping e sviluppo, seconda edizione. New York: Guilford Press. ISBN 978-1-57230-840-4 .

- ^ Glavas, MM; Weinberg, J. (2006). “Stress, consumo di alcol e l’asse ipotalamo-ipofisi-surrene”. In Yehuda, S.; Mostofsky, DI (a cura di). Nutrienti, stress e disturbi medici . Totowa, NJ: Humana Press. pp. 165 –183. ISBN 978-1-58829-432-6 .

- ^ Davis et al. (giugno 2007). L’esposizione prenatale alla depressione materna e al cortisolo influenza il temperamento del bambino. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry , v46 n6 p737.

- ^ O’Connor; Airone; oro; bevanda; Guantoni (2002). “Ansia materna prenatale e problemi comportamentali/emotivi del bambino a 4 anni” . Br J Psichiatria. 180 (6): 478-9. doi : 1192/bjp.180.6.502 . PMID 12042228 .

- ^ Schore, Allan (2003). Regolazione affettiva e riparazione del sé. New York: WW Norton. ISBN 978-0-393-70407-5 .

- ^ DeBellis, Michael D.; Chrousos, George P.; D. Dorn, Lorah; Burke, Lillian; Helmers, Karin; Kling, Mitchel A.; K. Trickett, Penelope; Putnam, Frank W. (1994). “Disregolazione dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene nelle ragazze abusate sessualmente”. Il Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 78 (2): 249-255. doi : 1210/jcem.78.2.8106608 . PMID 8106608 .

- ^ Taylor, Shelley; Sirois, Fuschia (2012). Psicologia della salute (2a edizione canadese ). McGraw Hill Ryerson. ISBN 978-0070319790 .

- ^ Gozhenko, AI; Gurkalova, IP; Zukow, W; Kwasnik, Z; Mroczkowska, B (2009). Gozhenko, AI; Zukow, W; Kwasnik, Z (a cura di). Patologia: Biblioteca degli studenti di medicina. Università di Radom. P. 272 . ISBN 978-83-61047-18-6 . OCLC 750538315 .

- ^ Salta a: a b c d Viner R (1999). “Mettere lo stress nella vita: Hans Selye e la teoria dello stress”. Studi sociali della scienza. 29 (3): 391–410. doi : 1177/03063129902903003 . JSTOR 285410 . S2CID 145291588 .

- ^ Petticrew, Mark P.; Lee, Kelley (marzo 2011). “Il “padre dello stress” incontra il “grande tabacco”: Hans Selye e l’industria del tabacco” . Giornale americano di sanità pubblica. 101 (3): 411–418. doi : 2105/AJPH.2009.177634 . ISSN 0090-0036 . PMC 3036703 . PMID 20466961 .

- ^ Shalev, Arieh Y.; Yehuda, Rachele; Alexander C. McFarlane (2000). Manuale internazionale di risposta umana al trauma. New York: Kluwer Academic/Plenum Press. ISBN 978-0-306-46095-1 . ; on-line Archiviato il 17 giugno 2007 in Internet Archive ..

- ^ “Istantanea dello stress in America del 2015” . www.apa.org. Archiviato dall’originale il 16 marzo 2017. Estratto il 6 aprile 2017.

link esterno

Gestione dello stress

La gestione dello stress è un ampio spettro di tecniche e psicoterapie volte a controllare il livello di stress di una persona , in particolare lo stress cronico , solitamente allo scopo e per il motivo di migliorare il funzionamento quotidiano. Lo stress produce numerosi sintomi fisici e mentali che variano a seconda dei fattori situazionali di ciascun individuo. Questi possono includere un declino della salute fisica così come la depressione . Il processo di gestione dello stress è considerato una delle chiavi per una vita felice e di successo nella società moderna. La vita spesso offre numerose richieste che possono essere difficili da gestire, ma la gestione dello stress fornisce una serie di modi per gestire l’ansia e mantenere il benessere generale.

Nonostante lo stress sia spesso considerato un’esperienza soggettiva, i livelli di stress sono facilmente misurabili; utilizzando vari test fisiologici, simili a quelli utilizzati nei poligrafi .

Esistono diversi modelli di gestione dello stress, ciascuno con spiegazioni distintive dei meccanismi per il controllo dello stress. Sono necessarie molte più ricerche per fornire una migliore comprensione di quali meccanismi operano effettivamente e sono efficaci nella pratica.

Fondamenti storici

Walter Cannon e Hans Selye hanno utilizzato studi sugli animali per stabilire le prime basi scientifiche per lo studio dello stress. Hanno misurato le risposte fisiologiche degli animali alle pressioni esterne, come il caldo e il freddo, la contenzione prolungata e le procedure chirurgiche, quindi estrapolate da questi studi agli esseri umani. [1] [2]

Successivi studi sullo stress negli esseri umani di Richard Rahe e altri hanno stabilito l’opinione che lo stress è causato da fattori di stress della vita distinti e misurabili e, inoltre, che questi fattori di stress della vita possono essere classificati in base al grado mediano di stress che producono (che porta alla Holmes e Rahe scala dello stress ). Pertanto, lo stress è stato tradizionalmente concettualizzato come il risultato di insulti esterni al di fuori del controllo di coloro che sperimentano lo stress. Più recentemente, tuttavia, è stato affermato che le circostanze esterne non hanno alcuna capacità intrinseca di produrre stress, ma che il loro effetto è mediato dalle percezioni, dalle capacità e dalla comprensione dell’individuo.

Modelli

I modelli generalizzati sono:

Modello transazionale

Modello transazionale di stress e coping di Richard Lazarus

Richard Lazarus e Susan Folkman hanno suggerito nel 1981 che lo stress può essere pensato come il risultato di uno “squilibrio tra richieste e risorse” o che si verifica quando “la pressione supera la capacità percepita di farvi fronte”. La gestione dello stress è stata sviluppata e si basava sull’idea che lo stress non è una risposta diretta a un fattore di stress, ma piuttosto le proprie risorse e la capacità di farvi fronte mediano la risposta allo stress e sono suscettibili di cambiamento, consentendo così di controllare lo stress. [3]

Tra i tanti fattori di stress citati dai dipendenti, questi sono i più comuni:

- Conflitti in azienda

- Il modo in cui i dipendenti sono trattati dai loro capi/supervisori o dall’azienda

- Mancanza di sicurezza sul lavoro

- Politiche aziendali

- Colleghi che non fanno la loro giusta parte

- Aspettative poco chiare

- Povera comunicazione

- Controllo insufficiente sui compiti

- Retribuzione o benefici inadeguati

- Scadenze urgenti

- Troppo lavoro

- Lunghe ore

- Consumo di tempo

- Condizioni fisiche scomode

- Conflitti di relazione

- Colleghi che commettono errori di distrazione

- Trattare con clienti maleducati

- Mancanza di collaborazione

- Come l’azienda tratta i colleghi [4]

Al fine di sviluppare un efficace programma di gestione dello stress, è innanzitutto necessario identificare i fattori che sono centrali per una persona che controlla il proprio stress e identificare i metodi di intervento che mirano efficacemente a questi fattori. L’interpretazione dello stress di Lazarus e Folkman si concentra sulla transazione tra le persone e il loro ambiente esterno (noto come Modello Transazionale). Il modello sostiene che lo stress potrebbe non essere un fattore di stress se la persona non percepisce i fattori di stress come una minaccia, ma piuttosto come un fattore positivo o addirittura una sfida. Inoltre, se la persona possiede o può utilizzare adeguate capacità di coping , lo stress potrebbe non essere effettivamente un risultato o svilupparsi a causa dei fattori di stress. Il modello propone che si possa insegnare alle persone a gestire il proprio stress ea far fronte ai propri fattori di stress. Possono imparare a cambiare la loro prospettiva sui fattori di stress e fornire loro la capacità e la fiducia per migliorare la propria vita e gestire tutti i tipi di fattori di stress.

Realizzazione della salute/modello di salute innato

La realizzazione della salute/modello di salute innata dello stress si fonda anche sull’idea che lo stress non segue necessariamente la presenza di un potenziale fattore di stress. Invece di concentrarsi sulla valutazione dell’individuo dei cosiddetti fattori di stress in relazione alle proprie capacità di coping (come fa il modello transazionale), il modello di realizzazione della salute si concentra sulla natura del pensiero, affermando che in definitiva sono i processi di pensiero di una persona che determinare la risposta a circostanze esterne potenzialmente stressanti. In questo modello, lo stress deriva dal valutare se stessi e le proprie circostanze attraverso un filtro mentale di insicurezza e negatività, mentre una sensazione di benessere deriva dall’avvicinarsi al mondo con una “mente tranquilla”. [5] [6]

Questo modello propone che aiutare gli individui stressati a comprendere la natura del pensiero, in particolare fornendo loro la capacità di riconoscere quando sono in preda a un pensiero insicuro, liberarsene e accedere a sentimenti positivi naturali, ridurrà il loro stress.

tecniche

Livelli elevati di domanda caricano la persona con uno sforzo e un lavoro extra. Viene elaborato un nuovo programma orario e, fino a quando non è trascorso il periodo di domanda personale anormalmente elevata, la frequenza e la durata normali dei programmi precedenti sono limitate.

Molte di queste tecniche affrontano gli stress che si possono trovare a trattenere. Alcuni dei seguenti modi riducono temporaneamente un livello di stress più basso del normale per compensare i problemi biologici coinvolti; altri affrontano i fattori di stress a un livello di astrazione più elevato:

Le tecniche di gestione dello stress varieranno secondo il paradigma filosofico . [9] [10]

Prevenzione dello stress e resilienza

Sebbene siano state tradizionalmente sviluppate molte tecniche per affrontare le conseguenze dello stress, sono state condotte numerose ricerche anche sulla prevenzione dello stress, un argomento strettamente correlato alla costruzione della resilienza psicologica . Sono stati sviluppati numerosi approcci di auto-aiuto alla prevenzione dello stress e alla costruzione della resilienza, attingendo principalmente alla teoria e alla pratica della terapia cognitivo-comportamentale. [11]

Misurare lo stress

I livelli di stress possono essere misurati. Un modo è attraverso l’uso di test psicologici: la Holmes e Rahe Stress Scale [due scale di misurazione dello stress] viene utilizzata per valutare gli eventi della vita stressanti, mentre la DASS [Depression Anxiety Stress Scale] contiene una scala per lo stress basata sull’autovalutazione Oggetti. I cambiamenti nella pressione sanguigna e nella risposta galvanica della pelle possono anche essere misurati per testare i livelli di stress e i cambiamenti nei livelli di stress. Un termometro digitale può essere utilizzato per valutare i cambiamenti nella temperatura della pelle, che possono indicare l’attivazione della risposta di lotta o fuga che allontana il sangue dalle estremità. I modelli di rete neurale profonda che utilizzano dati di imaging fotopletismografico (PPGI) da fotocamere mobili possono misurare con precisione i livelli di stress. [12] Il cortisolo è il principale ormone rilasciato durante una risposta allo stress e la misurazione del cortisolo dai capelli fornirà un livello di stress di base di 60-90 giorni di un individuo. Questo metodo di misurazione dello stress è attualmente il metodo più diffuso in clinica.

Efficacia

La gestione dello stress ha benefici fisiologici e immunitari. [13]

Si osservano risultati positivi utilizzando una combinazione di interventi non farmacologici: [14]

Tipi di stress

Stress acuto

Lo stress acuto è la forma di stress più comune tra gli esseri umani in tutto il mondo.

Lo stress acuto ha a che fare con le pressioni del prossimo futuro o con il passato molto recente. Questo tipo di stress è spesso interpretato erroneamente come una connotazione negativa. Anche se questo è il caso in alcune circostanze, è anche una buona cosa avere uno stress acuto nella vita. La corsa o qualsiasi altra forma di esercizio è considerata un fattore di stress acuto. Alcune esperienze eccitanti o esilaranti come andare sulle montagne russe sono uno stress acuto ma di solito sono molto divertenti. Lo stress acuto è uno stress a breve termine e, di conseguenza, non ha abbastanza tempo per fare i danni causati dallo stress a lungo termine. [15]

Stress cronico

Lo stress cronico è diverso dallo stress acuto. Ha un effetto usurante sulle persone che può diventare un grave rischio per la salute se continua per un lungo periodo di tempo. Lo stress cronico può portare alla perdita di memoria , danneggiare il riconoscimento spaziale e produrre una diminuzione della spinta a mangiare. La gravità varia da persona a persona e anche la differenza di genere può essere un fattore sottostante. Le donne sono in grado di sopportare periodi di stress più lunghi rispetto agli uomini senza mostrare gli stessi cambiamenti disadattivi. Gli uomini possono affrontare una durata dello stress più breve meglio delle donne, ma una volta che i maschi raggiungono una certa soglia, le possibilità che sviluppino problemi mentali aumentano drasticamente. [16]

Topografia dello stress

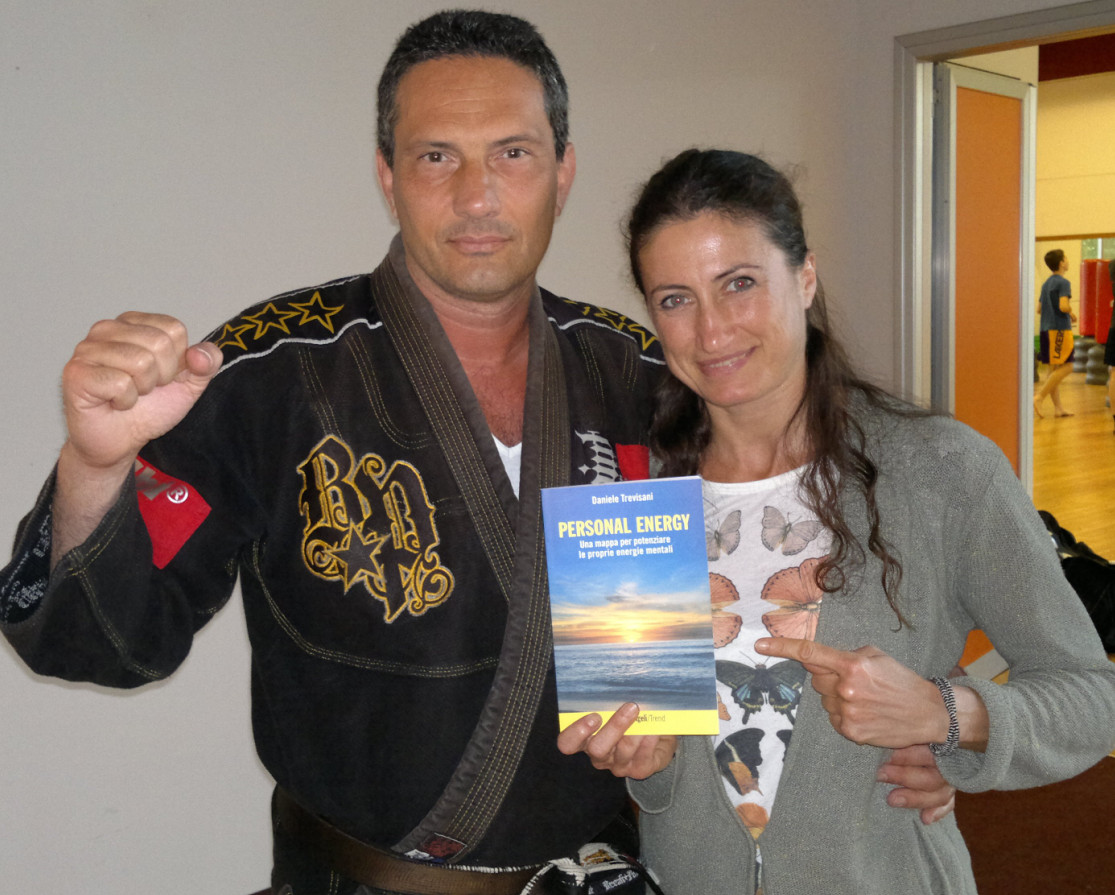

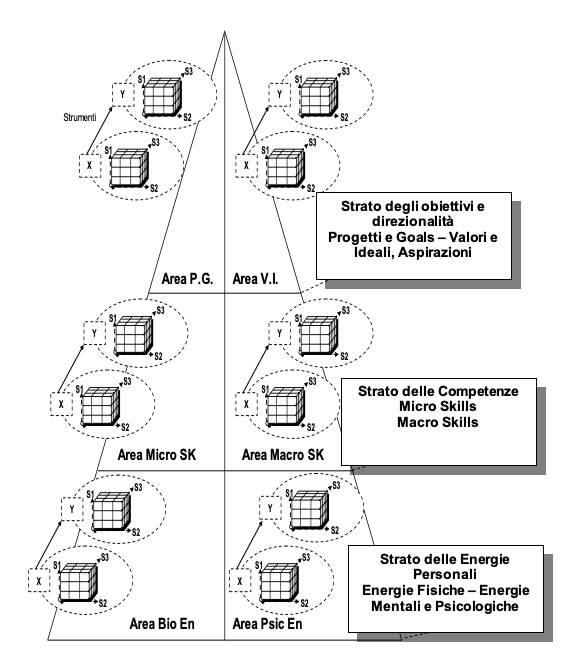

Lo stress può essere generato da uno o più dei livelli identificati nel Modello “HPM” (Human Potential Modeling), adottato in UN Training of Blue Helmets [17] e diversi altri compiti relativi alle prestazioni. Questo Modello identifica sei tipi specifici di stress:

- stress bioenergetico o stress corporeo: richieste di attivazione corporea che vanno oltre i livelli personali di energia corporea a disposizione dell’individuo;

- stress psicoenergetico o “stress mentale”: situazioni in cui l’attività richiesta richiede un livello di motivazione che la persona non è in grado di raggiungere. Questi includono attività di resistenza e anche attività di “massimo rendimento”;

- Mancanza di “Micro-abilità”: abilità che possono fare la differenza nell’esito di una prestazione scadente vs. eccellente, come comprendere o non comprendere il linguaggio del corpo locale in una specifica cultura in cui si opererà

- Mancanza di “Macro-Skills”: scarsi livelli di conoscenza in ambiti in cui la performance richiederebbe un insieme aperto di conoscenze;

- Mancanza di capacità di Project-Management: difficoltà nel fissare obiettivi misurabili, tempistiche e delega delle responsabilità;

- Mancanza di valori o spiritualità, o in azienda, mancanza nel senso di missione e assenza di “visione”. [18]

Posto di lavoro

Tutti noi abbiamo una posizione nella società, sul posto di lavoro , all’interno della famiglia, nella situazione economica e così via. Sfortunatamente, la maggior parte di noi non è disposta ad accettare dove siamo. Invece, vorremmo essere da qualche altra parte, di solito in una posizione più alta. Gestire lo stress diventa vitale per mantenere alte le prestazioni lavorative e il rapporto con colleghi e datori di lavoro. [17] Per alcuni lavoratori, cambiare l’ambiente di lavoro allevia lo stress lavorativo. Rendere l’ambiente meno competitivo tra i dipendenti riduce alcune quantità di stress. Detto questo, lo stress sul posto di lavoro non deve essere sempre visto negativamente. Se gestito bene, lo stress può aumentare la concentrazione e la produttività dei dipendenti. Secondo la legge Yerkes Dodson, lo stress è benefico per il funzionamento umano, ma solo fino a un certo punto. Le persone che sperimentano livelli di stress troppo bassi potrebbero sentirsi sottostimolate e passive; le persone che soffrono di stress a livelli eccessivamente alti si sentirebbero sopraffatte, ansiose e irritabili. Pertanto, è fondamentale stabilire un livello ottimale di stress. [18]

I livelli di stress organizzativo che un individuo affronta dipendono non solo da fattori esterni come le caratteristiche del lavoro o l’ambiente, ma anche da fattori intrapersonali come la personalità, il temperamento e gli stili di pensiero e di coping individuali. Entrambi gli aspetti devono essere gestiti bene.

Alcuni esempi di fattori di stress sul posto di lavoro possono essere la loro percezione dell’impegno dell’organizzazione, che è il modo in cui un dipendente concettualizza le sue ragioni per rimanere nelle organizzazioni per motivi affettivi, di continuità o normativi. [19] L’ impegno affettivo nei confronti dell’organizzazione è l’ideale, poiché è la situazione in cui un dipendente si identifica fortemente con i valori e la cultura dell’organizzazione. Anche se questo non indica direttamente i livelli di stress di un dipendente, l’interesse e il piacere genuini per il lavoro e le relazioni di lavoro del dipendente lo collocano in una buona posizione per gestire bene lo stress. I dipendenti che rimangono in un’organizzazione per motivi di continuità rimangono in seguito alla valutazione dei pro e dei contro e quindi decidono che il costo opportunità di lasciare l’organizzazione è troppo alto. I dipendenti di questa categoria potrebbero sperimentare livelli moderati di stress, poiché le loro ragioni per restare sono guidate più da motivazioni esterne che interne. I dipendenti che rimangono per motivi normativi, tuttavia, hanno maggiori probabilità di sperimentare i livelli di stress più elevati, poiché questi sono i dipendenti che rimangono fuori dagli obblighi e dal dovere. [20]

Lo stipendio può anche essere una preoccupazione importante dei dipendenti. Lo stipendio può influenzare il modo in cui le persone lavorano perché possono mirare alla promozione e, di conseguenza, a uno stipendio più alto. Questo può portare a stress cronico. Le differenze culturali hanno anche dimostrato di avere alcuni effetti importanti sui problemi di gestione dello stress. I dipendenti dell’Asia orientale possono affrontare determinate situazioni di lavoro in modo diverso da come farebbe un dipendente del Nord America occidentale. [ citazione necessaria ]

Per gestire lo stress sul posto di lavoro, i datori di lavoro possono fornire programmi di gestione dello stress [21] come terapia , programmi di comunicazione e un programma di lavoro più flessibile. [22] Sono stati condotti molti studi che dimostrano i benefici delle pratiche di consapevolezza sul benessere soggettivo e sui risultati lavorativi. [23] La produttività, l’organizzazione e le prestazioni aumentano, mentre i tassi di esaurimento diminuiscono.

Ambiente medico

Nel 1999 è stato condotto uno studio sui livelli di stress nei medici di base e nei consulenti ospedalieri. Oltre 500 dipendenti medici hanno partecipato a questo studio condotto da RP Caplan. Questi risultati hanno mostrato che il 47% dei lavoratori ha ottenuto un punteggio elevato nel questionario per gli alti livelli di stress. Il 27% dei medici di base ha anche ottenuto un punteggio molto depresso. Questi numeri sono stati una sorpresa per il Dr. Caplan e hanno mostrato quanto sia allarmante il gran numero di operatori sanitari stressati a causa del loro lavoro. I livelli di stress dei manager non erano alti quanto i praticanti stessi. Una statistica che ha aperto gli occhi ha mostrato che quasi il 54% dei lavoratori soffriva di ansia mentre era in ospedale. Sebbene questa fosse una piccola dimensione del campione per gli ospedali di tutto il mondo, Caplan ritiene che questa tendenza sia probabilmente abbastanza accurata nella maggior parte degli ospedali. [24]

Programmi di gestione dello stress

Molte aziende oggi hanno iniziato a utilizzare programmi di gestione dello stress per i dipendenti che hanno difficoltà ad adattarsi allo stress sul posto di lavoro oa casa. Alcune aziende forniscono ai propri dipendenti attrezzature speciali che si adattano allo stress sul posto di lavoro, come diari da colorare [25] e gadget antistress. [26] Molte persone hanno riversato lo stress da casa nel loro ambiente di lavoro. Ci sono un paio di modi in cui le aziende oggi cercano di ridurre i livelli di stress dei propri dipendenti. Un modo è attraverso l’intervento individuale. Questo inizia monitorando i fattori di stress nell’individuo. Dopo aver monitorato le cause dello stress, il prossimo passo è attaccare quel fattore di stress e cercare di capire come alleviarli in qualsiasi modo. Lo sviluppo del supporto sociale è vitale nell’intervento individuale, stare con gli altri per aiutarti a far fronte si è dimostrato un modo molto efficace per evitare lo stress. Evitare del tutto i fattori di stress è il modo migliore per sbarazzarsi dello stress, ma è molto difficile da fare sul posto di lavoro. Il cambiamento dei modelli comportamentali può a sua volta aiutare a ridurre parte dello stress che viene messo anche sul lavoro.

I programmi di assistenza ai dipendenti possono includere programmi di consulenza interni sulla gestione dello stress. È stata condotta una ricerca valutativa sugli EAP che insegnano agli individui il controllo dello stress e le tecniche di inoculazione come il rilassamento, il biofeedback e la ristrutturazione cognitiva. Gli studi dimostrano che questi programmi possono ridurre il livello di eccitazione fisiologica associato allo stress elevato. I partecipanti che padroneggiano le tecniche comportamentali e cognitive per alleviare lo stress riportano meno tensione, meno disturbi del sonno e una migliore capacità di far fronte ai fattori di stress sul posto di lavoro. [27]

Un altro modo per ridurre lo stress sul lavoro è semplicemente modificare il carico di lavoro di un dipendente. Alcuni potrebbero essere troppo sopraffatti dal fatto che hanno così tanto lavoro da fare, o alcuni potrebbero anche avere così poco lavoro da non essere sicuri di cosa fare con se stessi al lavoro. Anche migliorare le comunicazioni tra i dipendenti sembra un approccio semplice, ma è molto efficace per aiutare a ridurre lo stress. A volte far sentire il dipendente come se fosse una parte più importante dell’azienda, ad esempio dandogli voce in situazioni più grandi dimostra che ti fidi di lui e apprezzi la sua opinione. Avere tutti i dipendenti che lavorano bene insieme è un fattore molto sottostante che può togliere gran parte dello stress sul posto di lavoro. Se i dipendenti si adattano bene insieme e si alimentano a vicenda, le possibilità di molto stress sono minime. Infine, cambiare le qualità fisiche del posto di lavoro può ridurre lo stress. Cambiare cose come l’illuminazione, la temperatura dell’aria, l’odore e la tecnologia aggiornata.

L’intervento si articola in tre fasi: primaria, secondaria, terziaria. Il primario si occupa di eliminare del tutto i fattori di stress. Il secondario si occupa di rilevare lo stress e capire come affrontarlo e migliorare le capacità di gestione dello stress. Infine, il terziario si occupa del recupero e della riabilitazione dello stress. Questi tre passaggi sono solitamente il modo più efficace per affrontare lo stress non solo sul posto di lavoro, ma nel complesso. [28]

Industria aeronautica

L’aviazione è un’industria ad alto stress , dato che richiede un alto livello di precisione in ogni momento. Livelli di stress cronicamente elevati possono in definitiva ridurre le prestazioni e compromettere la sicurezza. [29] Per essere efficaci, gli strumenti di misurazione dello stress devono essere specifici per l’industria aeronautica, dato il suo ambiente di lavoro unico e altri fattori di stress . [30] la misurazione dello stress nel settore dell’aviazione cerca di quantificare lo stress psicologico vissuto da aviatori , con l’obiettivo di rendere i miglioramenti necessari per aviatori di coping e capacità di gestione dello stress. [30]

Per misurare più precisamente lo stress, le molte responsabilità degli aviatori sono suddivise in “carichi di lavoro”. Questo aiuta a classificare l’ampio concetto di “stress” in base a fattori di stress specifici. [31] Inoltre, poiché carichi di lavoro diversi possono comportare fattori di stress unici, questo metodo può essere più efficace della misurazione dei livelli di stress nel loro insieme. Gli strumenti di misurazione dello stress possono quindi aiutare gli aviatori a identificare quali fattori di stress sono più problematici per loro e aiutarli a migliorare la gestione dei carichi di lavoro, la pianificazione delle attività e la gestione dello stress in modo più efficace.

Per valutare il carico di lavoro, è possibile utilizzare una serie di strumenti. I principali tipi di strumenti di misurazione sono:

- Misure basate sulle prestazioni;

- Misure soggettive , come i questionari a cui gli aviatori si rispondono; e

- Misure fisiologiche , come la misurazione della frequenza cardiaca. [30]

L’implementazione di strumenti di valutazione richiede tempo, strumenti di misurazione e software per la raccolta dei dati. [30]

Sistemi di misura

I sistemi di misurazione dello stress più comunemente utilizzati sono principalmente basati su scale di valutazione . Questi sistemi tendono ad essere complessi, contenenti più livelli con una varietà di sezioni, per tentare di catturare i numerosi fattori di stress presenti nell’industria aeronautica. Sistemi diversi possono essere utilizzati in diverse specialità operative.

- La scala di stress percepita (PSS) – La PSS è uno strumento soggettivo ampiamente utilizzato per misurare i livelli di stress. [32] Si compone di 10 domande e chiede ai partecipanti di valutare, su una scala a cinque punti, quanto si sono sentiti stressati dopo un determinato evento. Tutte e 10 le domande vengono sommate per ottenere un punteggio totale da 0 a 40. [33] Nell’industria aeronautica, ad esempio, è stato utilizzato con gli studenti di addestramento al volo per misurare lo stress che provavano dopo gli esercizi di addestramento al volo. [33]

- L’inventario delle abilità di coping – Questo inventario misura le abilità degli aviatori per far fronte allo stress. Questa è un’altra misura soggettiva, che chiede ai partecipanti di valutare, su una scala a cinque punti, la misura in cui usano otto abilità di coping comuni: [33] Abuso di sostanze , Supporto emotivo, Supporto strumentale (aiuto con cose tangibili, come la cura dei bambini, finanze o condivisione dei compiti), Riformulazione positiva (cambiare il proprio modo di pensare a un evento negativo e pensarlo invece come positivo), Autocolpa, Pianificazione, Umorismo e Religione. Il punteggio totale di un individuo indica la misura in cui utilizza abilità di coping efficaci e positive (come l’umorismo e il supporto emotivo); capacità di coping inefficaci e negative (come l’abuso di sostanze e il senso di colpa); e dove l’individuo potrebbe migliorare.

- La tecnica di valutazione del carico di lavoro soggettivo (SWAT) – SWAT è un sistema di valutazione utilizzato per misurare il carico di lavoro mentale percepito degli individui durante l’esecuzione di un’attività, come lo sviluppo di strumenti in un laboratorio, compiti aerei multitasking o la difesa aerea. [34] SWAT combina misurazioni e tecniche di scala per sviluppare una scala di valutazione globale.

Sistemi di segnalazione dello stress pilota

I primi sistemi di segnalazione dello stress pilota sono stati adattati e modificati da questionari e sondaggi psicologici esistenti. [35] I dati di queste indagini pilota-specifiche vengono quindi elaborati e analizzati attraverso un sistema o una scala incentrati sull’aviazione. I questionari pilota sono generalmente progettati per studiare lo stress lavorativo o lo stress domestico. [35] L’autovalutazione può essere utilizzata anche per misurare una combinazione di stress domestico, stress lavorativo e prestazioni percepite. Uno studio condotto da Fiedler, Della Rocco, Schroeder e Nguyen (2000) ha utilizzato la modifica di Sloan e Cooper del questionario Alkov per esplorare le percezioni degli aviatori della relazione tra i diversi tipi di stress. I risultati hanno indicato che i piloti ritenevano che le prestazioni fossero compromesse quando lo stress domestico si trasferiva sull’ambiente di lavoro. Il grado di stress domestico che si è trasferito sull’ambiente di lavoro era correlato in modo significativo e negativo agli elementi delle prestazioni di volo, come la pianificazione, il controllo e la precisione degli atterraggi. Il questionario è stato in grado di riflettere le percezioni retroattive dei piloti e l’accuratezza di queste percezioni. [36]

Nel 1982 Alkov, Borowsky e Gaynor iniziarono un questionario di 22 voci per gli aviatori della marina statunitense per verificare l’ ipotesi che strategie inadeguate di gestione dello stress contribuissero a incidenti di volo. [35] Il questionario è costituito da elementi relativi ai cambiamenti dello stile di vita e alle caratteristiche della personalità. Dopo aver completato il questionario, il gruppo di test viene diviso in due gruppi: “in colpa” con contrattempo e “non in colpa” in caso di contrattempo. Quindi, i questionari di questi due gruppi sono stati analizzati per esaminare le differenze. [37] Uno studio sui piloti di linee aeree commerciali britanniche, condotto da Sloan e Cooper (1986), ha intervistato 1.000 membri pilota della British Airline Pilots’ Association (BALPA). Hanno usato una versione modificata del questionario di Alkov, Borowsky e Gaynor per raccogliere dati sulle percezioni dei piloti della relazione tra stress e prestazioni. Essendo una misura soggettiva, i dati di questo studio si basavano sulle percezioni dei piloti e quindi si basano su quanto accuratamente ricordano le esperienze passate delle loro relazioni con lo stress. Nonostante si basi su percezioni e ricordi soggettivi, lo studio ha mostrato che i rapporti pilota sono degni di nota. [35]

Beck Depression Inventory (BDI) è un’altra scala utilizzata in molti settori, comprese le professioni della salute mentale, per lo screening dei sintomi depressivi . [38]

Parsa e Kapadia (1997) hanno utilizzato il BDI per esaminare un gruppo di 57 piloti di caccia dell’aeronautica statunitense che avevano effettuato operazioni di combattimento. [35] L’adattamento del BDI al settore dell’aviazione è stato problematico. Tuttavia, lo studio ha rivelato alcuni risultati inaspettati. I risultati hanno indicato che l’89% dei piloti ha riferito di insonnia; l’86% ha riferito irritabilità; 63%, insoddisfazione; 38%, colpa; e il 35%, perdita della libido . Il 50% di due squadroni e il 33% di un altro squadrone ha ottenuto un punteggio superiore a 9 sul BDI, suggerendo almeno bassi livelli di depressione. Tale misurazione può essere difficile da interpretare con precisione. [ perché? ]

Università