Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione: Master privato erogato dagli allievi diretti del Fondatore della Psicologia del Marketing e Comunicazione in Italia, dott. Daniele Trevisani, autore di 33 libri tra cui il pionieristico “Psicologia di marketing e comunicazione. Pulsioni d’acquisto, leve persuasive, nuove strategie di comunicazione e management” (uscito nel 2001 con Franco Angeli Editore) e “Comportamento d’acquisto e Comunicazione Strategica: Dall’analisi del Consumer Behavior alla progettazione comunicativa.” (2003).

Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Contatta subito il nostro team tramite questo form e ti daremo tutte le informazioni che desideri, ti risponderemo al più presto.

I contenuti del Master rispecchiano l’indice dei libri da studiare. Per Psicologia di Marketing e Comunicazione abbiamo: (a lato la pagina del libro ove si trova il contenuto specifico)

-

Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Contenuti – Introduzione alla psicologia del comportamento di acquisto e strategie per la competitività » 8

1.1. Pulsioni d’acquisto: ragioni di un’analisi » 8

1.2. Conscio, subconscio e inconscio » 9

1.3. La ricerca dei moventi nascosti: oltre il velo del pudore e della consapevolezza » 15

1.4. Impressions management e proiezione dell’identità » 16

1.5. Scelte del cliente e dissonanza » 17

1.6. Il bilanciamento mentale nell’acquisto: una nuova teoria centrata sul cliente » 18

1.6.1. Il costo psicologico latente » 19

1.6.2. Il rientro psicologico latente » 21

1.7. Razionalità interna nelle scelte di acquisto » 23

1.8. Acquisto e motivazione all’azione » 24

1.9. Teoria e realtà negli acquisti attuati dalle imprese (psicologia del business-to-business marketing) » 26

1.10. Moventi apparenti e moventi reali dei consumi » 27

1.11. Implicazioni dei moventi nascosti per le strategie di marketing, verso la ridefinizione della mission » 28

-

Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Contenuti – Leve psicologiche temporali nel consumatore » 33

2.1. Dove si colloca l’utilità dei prodotti: risoluzione, omeostasi, anticipazione » 33

2.2. PPR: Prodotti a potere risolutivo, leve risolutive » 34

2.3. PPA: Prodotti a potere anticipatorio, leve anticipatorie » 35

2.4. PPO: Prodotti a potere omeostatico, leve omeostatiche » 37

2.5. Proprietà multiple di prodotto » 38

2.6. Prima legge del valore di prodotto » 39

-

Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Contenuti – Psicofisiologia della percezione del prodotto » 42

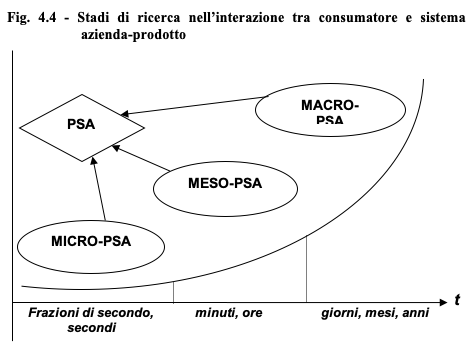

3.1. Performance evaluation source » 42

3.2. Filtratura della realtà e percezione del prodotto » 44

3.3. Funzione di risposta del mercato, soglie percettive e limiti del miglioramento: implicazioni per lo sviluppo del prodotto » 48

3.4. Percorsi di scansione dell’immagine (scan path) » 50

3.4.1. La scansione visiva e i segnali di attenzione » 50

3.4.2. La visione dei prodotti, dei punti di vendita e dei punti di comunicazione aziendale » 53

3.4.3. Trust Signals » 54

3.4.4. La ricostruzione della realtà visiva e il costo di fruizione di un prodotto » 55

3.5. La perceptivity line analysis: percezione totale di prodotto » 56

3.6. Set percettivo, filtri percettivi e valutazione dei prodotti » 58

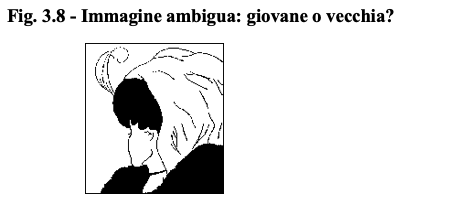

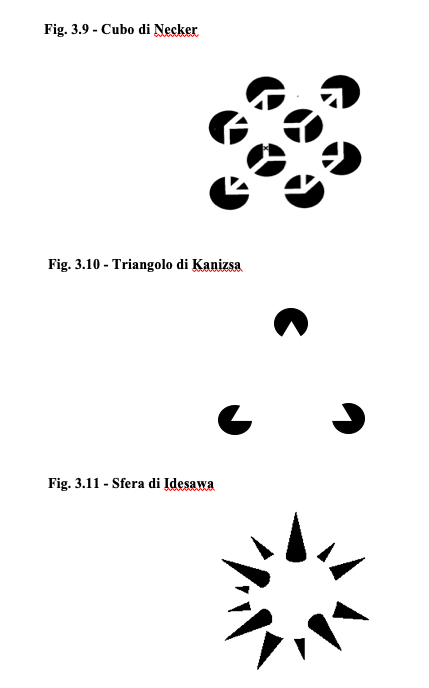

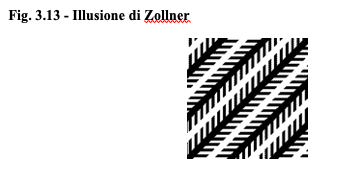

3.7. La Gestalt del prodotto e l’immagine dell’impresa » 60

3.8. La Gestalt di prodotto e le illusioni percettive » 61

3.9. Influenza degli schemi precedenti sulla valutazione del prodotto » 64

3.10. Benchmarking percettivo e vendita dell’innovazione » 66

3.10.1. La Gestalt e la comprensione del valore del prodotto/servizio » 68

-

Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Contenuti – Strategie di marketing percettivo » 70

4.1. Visione: marketing visivo » 72

4.1.1. La comunicazione visiva nel contesto reale di ricezione del messaggio » 73

4.2. Tatto: marketing tattile » 74

4.3. Olfatto: marketing olfattivo » 75

4.4. Gusto: marketing gustativo » 77

4.5. Udito: marketing uditivo » 78

4.6. Cinestesi: marketing cinestesico (marketing del movimento) » 80

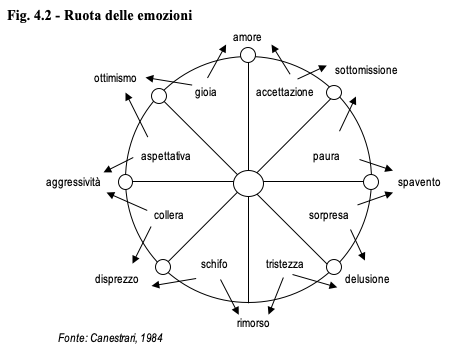

4.7. Ergogenesi: marketing ergogenico (marketing delle emozioni) » 81

4.7.1. Le emozioni fornite dai prodotti » 83

4.7.2. Prodotti ergogenici » 84

4.8. Le condizioni reali di fruizione al centro della progettazione » 85

4.9. Psicopatologie degli oggetti quotidiani e interfacce del prodotto » 86

4.10. La tecnica PSA (perceptual steps product-interaction analysis) » 89

4.11. Planning ambientale e trust-signals » 92

4.12. Drammaturgia dell’ambiente d’acquisto » 93

-

Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Contenuti – Misurazione dell’immagine e psicologia degli atteggiamenti di marketing » 94

5.1. La psicologia degli atteggiamenti verso il prodotto » 96

5.1.1. Il prodotto nel continuum positività-negatività » 100

5.2. Implicazioni per il marketing business-to-business » 101

5.2.1. Segmentazione attitudinale del cliente » 101

5.2.2. Distribuzione delle risorse sui diversi target » 103

5.2.3. Credenze sul prodotto e belief system del consumatore » 105

5.2.4. Persuasione e organizzazione degli atteggiamenti » 108

5.3. L’equilibrio cognitivo del cliente nelle situazioni d’acquisto » 110

5.4. Le otto triadi essenziali di Heider: implicazioni per il marketing cognitivo e le strategia di vendita » 114

5.5. Misurazione degli atteggiamenti e immagine del marchio » 117

5.5.1. Errori di misurazione degli atteggiamenti » 119

5.5.2. Psicolinguistica: impatto delle parole sulla percezione del consumatore » 120

5.5.3. Il differenziale semantico originario » 121

5.5.4. Il differenziale semantico nel marketing » 123

5.6. Terza legge di valore del prodotto » 127

-

Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Contenuti – Pulsioni simboliche ed esplorazione qualitativa del vissuto psicologico del prodotto » 128

6.1. Valenza culturale del prodotto » 131

6.2. Le associazioni valoriali e l’influenza dei valori sul consumo » 132

6.2.1. Influenze dirette e indirette dei valori sulle scelte di consumo » 133

6.3. Le connotazioni culturali del prodotto » 135

6.4. Interpretazione semiotica e valenza simbolica del prodotto » 139

6.4.1. Codici comunicativi » 141

6.4.2. Simboli aziendali ed anticipazione delle reazioni di mercato » 141

6.4.3. Livelli di lettura del segno » 142

-

Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Contenuti – Bisogni umani e leve di vendita » 145

7.1. Piramide di Maslow e implicazioni sulle pulsioni di acquisto » 146

7.2. Bisogni di sopravvivenza » 147

7.3. Bisogni di sicurezza » 147

7.4. Bisogni ambientali » 147

7.5. Bisogni sociali » 148

7.6. Bisogni di autorealizzazione o del “Self”. » 148

7.7. Priorità nella soddisfazione dei bisogni » 149

7.8. Tipologia di bisogno e sensibilità al prezzo » 150

7.9. Aggregazione di proprietà valoriali » 150

7.10. Seconda legge del valore di prodotto » 152

7.11. Creare il valore dove conta » 153

7.12. Le leve persuasive e di vendita combinatorie » 156

7.12.1. LR1: leva risolutiva di sopravvivenza » 160

7.12.2. LO1: leva omeostatica di sopravvivenza » 160

7.12.3. LA1: leva anticipatoria di sopravvivenza » 160

7.12.4. LR2: leva risolutiva di sicurezza » 160

7.12.5. LO2: leva omeostatica di sicurezza » 161

7.12.6. LA2: leva anticipatoria di sicurezza » 161

7.12.7. LR3: leva risolutiva ambientale » 161

7.12.8. LO3: leva omeostatica ambientale » 161

7.12.9. LA3: leva anticipatoria ambientale » 162

7.12.10. LR4: leva risolutiva sociale » 162

7.12.11. LO4: leva omeostatica sociale » 162

7.12.12. LA4: leva anticipatoria sociale » 162

7.12.13. LR5: leva risolutiva del self » 163

7.12.14. LO5: leva omeostatica del self » 164

7.12.15. LA5: leva anticipatoria del self » 164

7.13. La natura multipla delle funzioni di prodotto » 164

-

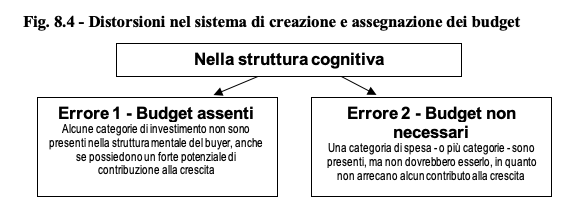

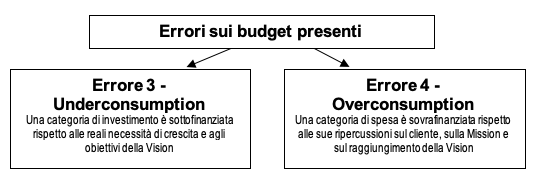

Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Contenuti – Budget mentali e psicologia economica » 166

8.1. Meccanismi di ricarica dei budget » 167

8.2. Attingere alle risorse e trasferire risorse tra account » 168

8.3. La piramide degli accounts mentali » 169

8.4. Distribuzione delle risorse limitate: il time management cognitivo » 172

8.4.1. Educational marketing: nuova tecnica e filosofia di vendita basata sui budget mentali » 173

8.5. Budget setting » 174

8.6. Income source effects » 176

8.7. Budget mentali, acquisti aziendali e cultura d’impresa » 177

8.8. Sistemi di tracking » 178

-

Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Contenuti – L’arena di acquisto e la concorrenza psicologica » 180

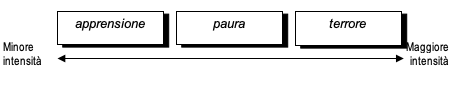

9.1. Loss aversion: il terrore di perdere e la propensione al rischio » 180

9.2. Variabili e patologie nel comportamento di ricerca informativa » 181

9.3. Diagnosticità dell’informazione » 184

9.4. Processo di acquisto » 185

9.5. Il modello comportamentale stimolo-risposta » 186

9.6. Segmentazione del mercato » 188

9.7. Cultura e reazione ai prodotti » 189

9.8. La distanza culturale come variabile di marketing » 190

9.9. La concorrenza psicologica tra prodotti » 191

9.10. Mental mapping e positioning » 191

9.11. Scelte di concorrenza allargata » 193

9.12. Il consideration-set » 195

-

Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Contenuti – Dal marketing mix al value mix: nuovi strumenti per la customer satisfaction e la ricerca del prodotto ideale » 200

10.1. Strumenti di base per ottenere customer satisfaction » 201

10.1.1. Wish-list: un viaggio verso la chiarezza » 201

10.1.2. Modello XY del cambiamento atteso » 201

10.1.3. Diagnosi e chiarificazione degli obiettivi (Goals Analysis) » 202

10.1.4. Diagnosi dello stato attuale (Situation Analysis) » 203

10.1.5. Gap management » 204

10.1.6. Triplice componente della wish-list » 205

10.1.7. Esplicitare la wish-list di risultato » 206

10.1.8. Esplicitare la wish-list metodologica » 208

10.1.9. Esempi e modelli di rilevazione della wish-list » 208

10.1.10. Narrowing-down » 211

10.2. La ricerca del prodotto ideale e i nuovi modelli di customer satisfaction » 214

10.2.1. L’inclusione degli ideali nel modello di customer satisfaction » 214

10.2.2. L’asse evolutivo del prodotto (R&D) » 218

10.2.3. La ricerca dei prodotti straordinari » 221

10.3. Evoluzioni ulteriori: customer satisfaction oltre il prodotto » 224

10.3.1. Price satisfaction » 225

10.3.2. Distribution satisfaction » 226

10.3.3. Communication satisfaction » 228

10.3.4. Relationship satisfaction » 229

10.4. Interazioni tra i diversi tipi di customer satisfaction » 231

10.4.1. Interazioni prodotto/canale » 232

10.4.2. Behavioral rules e controllo totale » 234

10.4.3. Interazione prodotto/prezzo » 235

10.4.4. Interazioni prodotto/comunicazione » 237

-

Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Contenuti – Conclusione e sviluppi futuri » 239

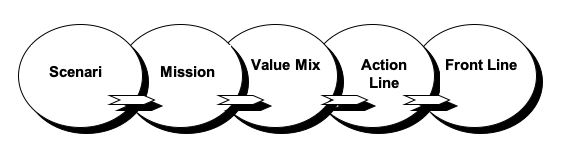

11.1. Uno sguardo al passato: concetti primari della competitività e struttura del metodo ALM » 239

11.1.1. Il vantaggio competitivo interno ed esterno » 239

11.1.2. La sequenza manageriale ALM » 240

11.1.3. I flussi di valore e il marketing relazionale » 243

11.2. Uno sguardo al presente » 245

11.3. Uno sguardo al futuro: evoluzioni del metodo » 246

11.3.1. Algebra mentale » 246

11.3.2. Tipologie di acquisto » 246

11.3.3. Orizzonte temporale e leve di vendita » 246

11.3.4. Nuove concezioni di vendita terapeutica e consulenziale » 247

11.3.5. La relazione tra scelte individuali e accettazione sociale » 247

11.3.6. Linee di azione strategica e mosse relazionali » 247

11.3.7. Impressioni visive sul cliente » 247

11.3.8. Tecniche di communication training » 248

11.3.9. Modelli di planning psicologico del messaggio » 248

11.3.10. Spartiti t-chart per il planning della comunicazione » 248

11.3.11. Matrici di incomunicabilità e distanze comunicative » 248

11.3.12. Web psychology e comunicazione aziendale sul web » 249

Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Parte avanzata sulla Consumer Research

-

Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Contenuti – Introduzione: l’antropologia di marketing 13

Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Contenuti – Introduzione: l’antropologia di marketing 13

1.1. Problematiche del comportamento d’acquisto 14

1.2. Parte 1: L’analisi del cliente e del processo di acquisto 17

1.2.1. Mappa delle tematiche centrali per la parte 1 17

1.3. Parte 2: La comunicazione strategica centrata sul cliente 20

1.3.1. Mappa delle tematiche centrali per la parte 2 20

1.3.2. Un concetto olistico di comunicazione strategica 21

1.3.3. Centratura ed efficacia della comunicazione 21

-

Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Contenuti – Il way-of-buying marketing: la ricerca di un’esperienza positiva nell’acquisto 25

2.1. Per chi vende: l’importanza di saper comunicare le differenze tramite la vendita consulenziale 27

2.2. Per chi acquista: l’importanza di saper percepire le differenze 28

2.3. Scelte di fondo e filosofia d’acquisto 29

2.3.1. Implicazioni aziendali 30

2.4. La ricerca sui processi di acquisto 33

2.4.1. Metodi qualitativi di analisi delle esperienze d’acquisto 34

2.4.1.1. Limitazioni della ricerca qualitativa 35

2.4.2. Metodi basati sulla misurazione statistica delle variabili psicologiche 35

2.4.2.1. Limitazioni della ricerca quantitativa 37

2.5. Pianificazione degli acquisti vs. approccio “alla giornata”: analisi degli atteggiamenti del buyer 37

2.5.1. L’acquisto non pianificato 40

2.5.2. Processi mentali nell’acquisto impulsivo 41

2.5.3. Acquisto impulsivo e acquisto compulsivo 43

2.5.4. Acquisto razionale/funzionale 47

2.5.5. Finta razionalità 50

2.6. Paradossi del consumo e razionalità nascoste 51

2.6.1. Funzioni multiple del consumo 54

2.7. Acquisto rituale/abitudinario 55

-

Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Contenuti – Tipologie di acquisto, categorie e interpretazioni per un’antropologia dell’atto di acquisto 57

3.1. Motivazioni inconsce e subconscie di acquisto 57

3.2. L’analisi dei bisogni 60

3.3. Tipologie di acquisto e modelli 61

3.3.1. Primo modello: pulsioni consce, subconscie, inconsce 62

3.3.2. Secondo modello: il T-chart 63

3.3.3. Terzo modello: approccio delle leve temporali 64

3.3.4. Quarto modello: l’approccio Maslowiano 65

3.3.5. Quinto modello: l’approccio combinatorio (tipologico-temporale) 66

3.3.6. Sesto modello: Theory of Reasoned Action 66

-

Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Contenuti – Pulsioni sessuali remote connesse agli atti di acquisto 68

4.1. Acquisto maschile inconscio/subconscio 68

4.1.1. Il transfer della dimostrazione 73

4.2. Acquisto femminile inconscio/subconscio 74

4.3. Implicazioni aziendali 78

-

Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Contenuti – Cultura e comunicazione: marketing e comunicazione interculturale, management cross-culturale 79

5.1. Acquisto subconscio/culturale 79

5.2. Comunicazione interculturale e management 81

5.3. Coaching e training per l’inserimento di manager nei paesi esteri 82

5.3.1. La comunicazione interculturale manageriale e i task comunicazionali 83

5.3.2. Antropologia manageriale e integrazione / socializzazione interculturale 84

-

Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Contenuti – Moventi simbolici nell’acquisto 86

6.1. Acquisto semiotico: movente simbolico, proiettivo, imitativo e mitologico 87

6.2. Imitazione delle innovazioni: la curva di diffusione 88

6.3. La diffusione di innovazioni e dei simboli nel marketing di massa 90

6.4. Promuovere prodotti e servizi innovativi nel Business to Business 95

6.5. Fattori facilitativi nella diffusione di prodotti/servizi innovativi e stadi del processo di adozione 96

6.6. Effetto sociale delle comunicazioni di marketing: la leva competitiva della comunicazione socialmente responsabile 98

6.7. La Meaning-Based Consumption Research 99

-

Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Contenuti – Acquisto e gratificazione 101

7.1. Le forme di scambio e le fonti di gratificazione 101

7.2. Acquisto autogratificativo (self-gifting) 103

7.3. Acquisto eterogratificativo (gift-giving): il dono 105

7.3.1. Il dono e la gestione dell’immagine 108

7.3.2. Il dono e la traiettoria delle relazioni 110

7.4. Acquisto ricreativo (sociale o tecnologico) 112

7.5. Acquisto politico o di networking 113

-

Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Contenuti – Confronto tra alternative: algebra mentale e modelli di scelta nella concorrenza 116

8.1. Grado di formalizzazione ed efficienza dell’acquisto 116

8.2. L’acquisto formalizzato 118

8.2.1. Implicazioni per la vendita all’impresa 120

8.3. Fondamenti del confronto tra prodotti: soddisfazione di utilizzo e soddisfazione proiettiva 121

8.4. Capire i ragionamenti del buyer: analisi di alcuni metodi di calcolo cognitivo 124

8.4.1. Metodo dei punteggi semplici (pagella del prodotto) 124

8.4.2. Metodo sottrattivo (basato sulla minimizzazione dell’insoddisfazione) 126

8.4.3. Metodo moltiplicativo 127

8.4.4. Metodo degli scostamenti ponderati 127

8.4.5. Metodo dei coefficienti di priorità bilanciati 128

8.5. Modelli compensativi e modelli discriminanti 129

8.6. Alla ricerca delle key-variables 132

-

Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Contenuti – Aspettative altrui e decisione di acquisto: teorie del comportamento pianificato e dell’azione ragionata 137

9.1. Accountability: la necessità di spiegare le proprie scelte agli altri 137

9.2. La spirale del silenzio aziendale 140

9.3. Rendicontazione delle scelte di acquisto 142

9.4. Esplicitazione dei ragionamenti mentali 143

9.5. Fattori individuali e fattori sociali nella scelta del prodotto 144

9.6. Le radici dell’intenzione comportamentale 146

9.7. Componenti della teoria dell’azione ragionata 148

9.8. Teoria del comportamento pianificato (Theory of Planned Behavior) 149

9.8.1. Behavioral Beliefs: le credenze comportamentali 152

9.8.2. Normative Beliefs: le credenze normative 153

9.8.3. Control Beliefs: credenze sulle proprie capacità di controllo della situazione 154

9.8.3.1. La percezione di disponibilità economica, fattibilità e finanziabilità dell’investimento come leve facilitanti 155

9.9. Applicazioni della Teoria dell’Azione Ragionata ai comportamenti di acquisto 157

9.10. Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Contenuti – La motivazione all’adattamento e le aspettative altrui 158

9.10.1.1. Come si formano le intenzioni d’acquisto 159

9.11. La componente normativa negli acquisti B2B 161

9.11.1. Scelte di prodotto e reazione prevista nel cliente finale 163

9.12. Una legge del valore: l’acquisto come strumento di rinforzo delle relazioni 164

9.13. Applicazione in un caso di studio di marketing comportamentale (fitness marketing) 165

-

Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Contenuti – Otto situazioni psicologiche di acquisto 170

10.1. I 4 casi di atteggiamento individuale positivo 170

10.1.1. Situazione 1 171

10.1.2. Situazione 2 172

10.1.3. Situazione 3 173

10.1.4. Situazione 4 174

10.2. I 4 casi di atteggiamento individuale negativo 175

10.2.1. Situazione 5 175

10.2.2. Situazione 6 176

10.2.3. Situazione 7 177

10.2.4. Situazione 8 177

10.3. Percorsi della persuasione nei casi estremi 178

10.4. Il dialogo interiore nella scelta del prodotto 179

-

Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Contenuti – Comunicazione strategica: approcci olistici alla comunicazione nell’impresa 182

11.1. Situazioni comunicative (COMSITS) 183

11.2. La comunicazione inconsapevole: i messaggi negativi emessi e le loro ripercussioni 183

11.3. Ambiti principali della comunicazione 185

11.4. Relazioni tra comunicazione interna ed esterna 186

11.5. Comunicazione esterna: i macro-obiettivi della comunicazione strategica 187

11.6. Brand awareness e knowledge building: strumenti per l’economia dell’attenzione del cliente 189

11.7. Immagine aziendale e Corporate Identity Engineering 191

11.8. Gli scostamenti d’immagine e la costruzione d’identità 193

11.8.1. Distanza tra identità auto-percepita e auspicata 197

11.8.2. Divergenze tra identità realmente percepita dal pubblico e falsi miti aziendali 197

11.8.3. Capire l’immagine che proiettiamo 198

11.8.4. Distonie dell’auto-percezione: l’incongruenza 198

11.9. Gestalt della comunicazione e immagine 201

-

Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Contenuti – Il Marketing semantico 204

12.1. Le associazioni mentali nella comunicazione aziendale 204

12.1.1. La Means-End Chain: creare i vantaggi percepibili 208

12.1.2. Il messaggio e le reti semantiche: la scoperta del network del cliente e il marketing cognitivo 209

12.1.3. Le adiacenze semantiche 212

12.1.4. Errori di comunicazione e de-marketing semantico 213

12.1.5. Il demarketing semantico positivo – con chi lavoriamo, con chi non lavoriamo 215

-

Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Contenuti – Azioni di comunicazione olistica basate su diagnosi di qualità comunicativa 216

13.1. La struttura di una campagna/intervento di comunicazione olistica 216

13.1.1. Benchmarking della comunicazione ed emersione delle esigenze di miglioramento 219

13.1.2. I risultati al centro della progettazione 220

13.2. Information planning e marketing dell’informazione 221

13.3. La fase di check-up comunicazionale 221

13.3.1. Il check-up della comunicazione esterna 222

13.3.2. Total Quality Communication (Relazionale & Web) 223

13.3.3. Push-information e Information-on-demand per il marketing dell’informazione 223

13.4. Total Quality Communication Check-Up e variabili per la diagnosi comunicazionale 224

13.4.1. Diagnosi espressiva del personale commerciale 225

13.4.2. Diagnosi di qualità del sistema commerciale 225

13.4.3. Diagnosi di efficienza ed efficacia delle reti di vendita 226

13.4.4. Diagnosi di qualità negoziale 226

13.4.5. Il check-up della comunicazione interna 227

13.4.6. Diagnosi dei sistemi di leadership, motivazione e gestione dei gruppi 228

13.4.7. Diagnosi di qualità dei sistemi di comunicazione digitale e webmarketing 229

13.4.8. Diagnosi di qualità nella comunicazione ai fornitori 231

13.5. Progettare la competitività comunicativa tramite la rilevazione dei segnali deboli e il bilancio immateriale 233

13.5.1. I segnali deboli della comunicazione come sistemi di rilevazione dell’efficienza aziendale 233

13.5.2. L’esigenza di produrre un bilancio immateriale 233

13.6. Il manager olistico: sinergia tra le tecnologie, strategie e sensibilità nei rapporti umani 235

13.6.1. Il fattore umano nell’era delle tecnologie 236

13.6.2. I contenuti per un processo di sviluppo del manager olistico e il nuovo ruolo della formazione 237

-

Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Contenuti – La Customer Experience e i flussi di comunicazione esperienziale 239

14.1. Customer experience e comunicazione frame-by-frame 239

14.2. I frames esperienziali 240

14.3. Lo spazio della ricerca 244

14.4. Linea di visibilità e Customer Experience nella comunicazione aziendale 244

14.4.1. La customer experience del cliente e il contatto con l’azienda: dalla visita aziendale allo show room 245

14.4.1.1. Analisi di un’esperienza di visita guidata aziendale 245

14.4.1.2. Analisi di un’esperienza di visita allo show-room 247

14.4.2. Progettare una diversa customer experience: il marketing ambientale e l’ergonomia del cliente 248

14.4.3. La linea di visibilità aziendale e i blueprint del cliente 249

-

Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Contenuti – Strategia dei canali, Communication Mix e Activation Research 252

15.1. Centratura dei canali comunicativi 252

15.2. Tempo e momento di elaborazione del messaggio 254

15.2.1. Portata informativa del canale di comunicazione 255

15.2.2. Channel sensitivity: la sensibilità al canale comunicativo 255

15.3. Activation Research 256

15.3.1. Analisi economica dei costi / benefici di comunicazione 257

15.3.2. Analisi dei costi / benefici intangibili di comunicazione 258

15.3.3. Effetti intangibili della comunicazione: creazione delle condizioni favorevoli per la vendita e coltivazione del cliente 258

15.3.4. La focalizzazione delle risorse su obiettivi chiari 262

-

Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Contenuti – Conclusioni: errori di management, barriere mentali e relazioni d’aiuto per l’efficacia comunicativa 265

16.1. La distorsione degli obiettivi a forte coinvolgimento personale 266

16.2. Coinvolgimento emotivo ed errori di mercato 266

16.3. Alcuni clamorosi errori di valutazione 268

16.4. Consulenza di processo e Action Research come soluzioni per un recupero dell’efficienza comunicativa 270

16.4.1. Il contributo della consulenza di processo 271

16.4.1.1. La consulenza di processo aziendale (CPA) 271

16.4.1.2. La consulenza di processo personale (CPP) e la scoperta delle proprie barriere mentali 273

16.4.2. Le qualità e capacità del consulente di processo 276

16.4.3. Il contributo della Action Research 277

16.4.3.1. La Action Research per lo sviluppo comunicativo personale (ARP) 278

16.4.3.2. La Action Research per lo sviluppo comunicativo aziendale (ARA) 279

16.4.4. Unione tra consulenza di processo e action research 280

Bibliografia 283

Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Approfondimenti

Psicologia del marketing

La psicologia del marketing è lo studio degli individui, dei gruppi o delle organizzazioni e di tutte le attività associate all’acquisto , all’uso e alla cessione di beni e servizi . La psicologia del marketing consiste nel modo in cui le emozioni, gli atteggiamenti e le preferenze del consumatore influenzano il comportamento di acquisto . La psicologia del marketing è emersa negli anni ’40 e ’50 come una sottodisciplina distinta del marketing , ma è diventata una scienza sociale interdisciplinare che fonde elementi di psicologia , sociologia , antropologia sociale , antropologia , etnografia , etnologia , marketing ed economia (in particolare l’economia comportamentale ). .

Lo studio della psicologia del marketing indaga formalmente le qualità individuali come dati demografici , stili di vita della personalità e variabili comportamentali (come tassi di utilizzo, occasioni di utilizzo, fedeltà , difesa del marchio e disponibilità a fornire referral ), nel tentativo di comprendere i desideri e i modelli di consumo delle persone. . La psicologia del marketing indaga anche sulle influenze sul consumatore, dai gruppi sociali come famiglia, amici, sport e gruppi di riferimento, alla società in generale ( brand-influencer , opinion leader ).

Poiché la psicologia del marketing è difficile da prevedere, gli esperti di marketing e i ricercatori utilizzano l’etnografia , la neuroscienza del consumo e l’apprendimento automatico [1] e utilizzano i database di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) per l’analisi dei modelli dei clienti. Gli estesi dati prodotti da questi database consentono un esame dettagliato dei fattori comportamentali che contribuiscono alle intenzioni di riacquisto dei clienti, alla fidelizzazione dei consumatori , alla fedeltà e ad altre intenzioni comportamentali come la volontà di fornire referenze positive, diventare sostenitori del marchio o impegnarsi in attività di cittadinanza del cliente. . I database aiutano anche nella segmentazione del mercato , in particolare nella segmentazione comportamentale come lo sviluppo di segmenti di fedeltà, che possono essere utilizzati per sviluppare strategie di marketing personalizzate strettamente mirate su base individuale.

Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Approfondimenti – Origini della psicologia del marketing

Articolo principale: Storia del marketing § Storia del pensiero di marketing

Negli anni Quaranta e Cinquanta, il marketing era dominato dalle cosiddette scuole di pensiero classiche che erano altamente descrittive e facevano molto affidamento su approcci di studio di casi con l’uso solo occasionale di metodi di intervista. Alla fine degli anni Cinquanta, due importanti rapporti criticavano il marketing per la sua mancanza di rigore metodologico, in particolare per la mancata adozione di metodi di ricerca delle scienze comportamentali orientati matematicamente . [2] Era pronto il terreno affinché il marketing diventasse più interdisciplinare adottando una prospettiva comportamentista del consumatore.

A partire dagli anni ’50, il marketing iniziò a spostare la propria dipendenza dall’economia verso altre discipline, in particolare le scienze comportamentali , tra cui la sociologia , l’antropologia e la psicologia clinica . Ciò ha comportato una nuova enfasi sul cliente come unità di analisi. Di conseguenza, nuove conoscenze sostanziali sono state aggiunte alla disciplina del marketing, comprese idee come leadership d’opinione , gruppi di riferimento e fedeltà alla marca . Anche la segmentazione del mercato , in particolare la segmentazione demografica basata sull’indice dello stato socioeconomico (SES) e sul ciclo di vita della famiglia, è diventata di moda. Con l’aggiunta della psicologia del marketing, la disciplina del marketing ha mostrato una crescente sofisticazione scientifica rispetto allo sviluppo della teoria e alle procedure di test. [3]

Nei suoi primi anni, la psicologia del marketing era fortemente influenzata dalla ricerca sulla motivazione, che aveva aumentato la comprensione dei clienti, ed era stata ampiamente utilizzata dai consulenti del settore pubblicitario e anche nella disciplina della psicologia negli anni ’20, ’30 e ’40. Negli anni ’50, il marketing iniziò ad adottare tecniche utilizzate dai ricercatori sulla motivazione, tra cui interviste profonde, tecniche proiettive, test di appercezione tematica e una serie di metodi di ricerca qualitativa e quantitativa . [4] Più recentemente, gli studiosi hanno aggiunto una nuova serie di strumenti tra cui l’etnografia, le tecniche di foto-elicitazione e le interviste fenomenologiche . [5] Oltre a questi, la ricerca contemporanea ha approfondito ulteriormente le complessità del comportamento dei consumatori, incorporando approcci innovativi come studi di neuroimaging e analisi dei big data. Questi strumenti moderni forniscono informazioni più approfondite sulle motivazioni subconsce dei consumatori e sui processi decisionali. [6] Oggi, la psicologia del marketing (o CB come è affettuosamente conosciuta) è considerata un’importante sottodisciplina del marketing ed è inclusa come unità di studio in quasi tutti i programmi di marketing universitari.

Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Approfondimenti – Definizione e spiegazione

La psicologia del marketing comprende “tutte le attività associate all’acquisto, all’uso e allo smaltimento di beni e servizi, comprese le risposte emotive, mentali e comportamentali del consumatore che precedono o seguono queste attività”. [7] Il termine consumatore può riferirsi sia ai consumatori individuali che ai consumatori organizzativi e, più specificamente, “un utente finale, e non necessariamente un acquirente, nella catena di distribuzione di un bene o servizio”. [8] La psicologia del marketing si occupa di: [9]

- attività di acquisto : l’acquisto di beni o servizi; come i consumatori acquistano prodotti e servizi e tutte le attività che portano a una decisione di acquisto, inclusa la ricerca di informazioni, la valutazione di beni e servizi e i metodi di pagamento inclusa l’esperienza di acquisto

- attività di uso o consumo : riguarda il chi, dove, quando e come del consumo e l’esperienza d’uso, comprese le associazioni simboliche e il modo in cui i beni sono distribuiti all’interno delle famiglie o delle unità di consumo

- attività di smaltimento : riguarda il modo in cui i consumatori smaltiscono prodotti e imballaggi; può includere anche attività di rivendita come eBay e mercati dell’usato

Le risposte dei consumatori possono essere: [10]

- risposte emotive (o affettive) : si riferiscono a emozioni come sentimenti o stati d’animo,

- mentali (o cognitive ): si riferiscono ai processi di pensiero del consumatore, ai loro

- risposte comportamentali (o conative) : si riferiscono alle risposte osservabili del consumatore in relazione all’acquisto e allo smaltimento di beni o servizi.

Secondo l’ American Marketing Association , la psicologia del marketing può essere definita come “l’interazione dinamica di affetti e cognizione, comportamento ed eventi ambientali attraverso la quale gli esseri umani gestiscono gli aspetti di scambio della loro vita”.

Come campo di studio, la psicologia del marketing è una scienza sociale applicata . L’analisi della psicologia del marketing è “l’uso di principi comportamentali , solitamente acquisiti sperimentalmente, per interpretare il consumo economico umano”. Come disciplina, la psicologia del marketing si trova all’intersezione tra la psicologia economica e la scienza del marketing. [11]

Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Approfondimenti – La decisione di acquisto e il suo contesto

il comportamento di acquisto e consumo è una sfida fondamentale per i professionisti del marketing. La psicologia del marketing, nel suo senso più ampio, si occupa di comprendere sia come vengono prese le decisioni di acquisto sia come vengono consumati o vissuti prodotti o servizi. I consumatori sono decisori attivi. Decidono cosa acquistare, spesso in base al reddito disponibile o al budget. Possono modificare le loro preferenze in relazione al budget e a una serie di altri fattori. [12] [13] [14]

Alcune decisioni di acquisto implicano processi lunghi e dettagliati che includono un’ampia ricerca di informazioni per selezionare tra alternative concorrenti. [15] Altre decisioni di acquisto. Nella pratica dei consumatori, i consumatori devono prendere decisioni molto complesse, spesso basate sulla mancanza di tempo, conoscenza o capacità di negoziazione. [16] Come gli acquisti d’impulso o gli acquisti abituali, vengono effettuati quasi istantaneamente con poco o nessun investimento di tempo o impegno nella ricerca di informazioni.

Alcune decisioni di acquisto vengono prese da gruppi (come famiglie, nuclei familiari o imprese) mentre altre vengono prese da individui. Quando una decisione di acquisto viene presa da un piccolo gruppo, come una famiglia, diversi membri del gruppo possono essere coinvolti in fasi diverse del processo decisionale e possono svolgere ruoli diversi. Ad esempio, una persona può suggerire la categoria di acquisto, un’altra può cercare informazioni relative al prodotto mentre un’altra ancora può recarsi fisicamente al negozio, acquistare il prodotto e trasportarlo a casa. È consuetudine pensare ai tipi di ruoli decisionali; ad esempio:

L’Iniziatore

la persona che propone un marchio (o un prodotto) a titolo oneroso (qualcosa in cambio );

L’influencer

qualcuno che consiglia una determinata marca;

Il decisore

la persona che prende la decisione finale di acquisto;

L’acquirente

chi lo ordina o lo acquista fisicamente;

L’utente

la persona che utilizza o consuma il prodotto. [17]

Per la maggior parte delle decisioni di acquisto, ciascuno dei ruoli decisionali deve essere svolto, ma non sempre dalla stessa persona. Ad esempio, nel caso in cui la famiglia debba decidere se cenare fuori, un genitore può avviare il processo facendo intendere che è troppo stanco per cucinare. I bambini sono importanti influenzatori nella decisione complessiva di acquisto, ma entrambi i genitori possono agire come decisori congiunti svolgendo un ruolo di controllo ponendo il veto ad alternative inaccettabili e incoraggiando alternative più accettabili. L’importanza dei bambini come influencer in un’ampia gamma di contesti di acquisto non dovrebbe mai essere sottovalutata e il fenomeno è noto come potere fastidioso . [18]

Per avvicinarsi ai processi mentali utilizzati nelle decisioni di acquisto, alcuni autori utilizzano il concetto di scatola nera , che rappresenta i processi cognitivi e affettivi utilizzati da un consumatore durante una decisione di acquisto. Il modello decisionale colloca la scatola nera in un ambiente più ampio che mostra l’interazione di stimoli esterni ed interni (ad esempio caratteristiche del consumatore, fattori situazionali, influenze di marketing e fattori ambientali) così come le risposte dei consumatori. [19] Il modello della scatola nera è legato alla teoria della scatola nera del comportamentismo , dove l’attenzione si estende oltre i processi che avvengono all’interno del consumatore e include anche la relazione tra gli stimoli e la risposta del consumatore.

Il modello decisionale presuppone che le decisioni di acquisto non avvengano nel vuoto. Piuttosto, si verificano in tempo reale e sono influenzati da altri stimoli, compresi gli stimoli ambientali esterni e la situazione momentanea del consumatore. Gli elementi del modello includono stimoli interpersonali (tra persone) o stimoli intrapersonali (all’interno delle persone), stimoli ambientali e stimoli di marketing. [20] Gli stimoli di marketing includono azioni pianificate e realizzate dalle aziende, mentre gli stimoli ambientali includono azioni o eventi che si verificano nell’ambiente operativo più ampio e includono dimensioni sociali, economiche, politiche e culturali. Inoltre, la scatola nera dell’acquirente include le caratteristiche dell’acquirente e il processo decisionale, che influenzano le risposte dell’acquirente.

Gli acquisti di profumi esclusivi, spesso acquistati come regali, sono decisioni ad alto coinvolgimento perché il regalo simboleggia la relazione tra chi dona e il destinatario previsto.

Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Approfondimenti – Riconoscimento del problema

La prima fase del processo decisionale di acquisto inizia con il riconoscimento del problema (noto anche come bisogno di categoria o eccitazione del bisogno). Questo è quando il consumatore identifica un bisogno, tipicamente definito come la differenza tra lo stato attuale del consumatore e il suo stato desiderato o ideale. Un modo più semplice di pensare al riconoscimento del problema è che è il momento in cui il consumatore decide di essere “nel mercato” per un prodotto o un servizio per soddisfare un bisogno o un desiderio. La forza del bisogno sottostante guida l’intero processo decisionale. [21]

I teorici identificano tre ampie classi di situazioni di risoluzione dei problemi rilevanti per la decisione di acquisto: [22]

Ampia risoluzione dei problemi

Acquisti che garantiscono una maggiore riflessione, una più ampia ricerca di informazioni e una valutazione delle alternative. Si tratta in genere di acquisti costosi, o di acquisti ad alta visibilità sociale, ad esempio moda, automobili.

Risoluzione dei problemi limitata

Acquisti noti o familiari, acquisti regolari, riacquisti diretti. Articoli solitamente a basso prezzo.

Risoluzione dei problemi di routine

Acquisti ripetuti o acquisti abituali

I consumatori vengono a conoscenza di un problema in vari modi, tra cui: [23]

Esaurimento delle scorte/esaurimento naturale

Quando un consumatore ha bisogno di ricostituire le scorte di un articolo di consumo, ad esempio ha finito il latte o il pane.

Acquisto regolare

Quando un consumatore acquista regolarmente un prodotto, ad esempio giornali, riviste.

Insoddisfazione

Quando un consumatore non è soddisfatto del prodotto o servizio attuale.

Nuovi bisogni o desideri

I cambiamenti dello stile di vita possono innescare l’identificazione di nuovi bisogni, ad esempio l’arrivo di un bambino può indurre all’acquisto di una culla, di un passeggino e di un seggiolino per l’auto per il bambino.

Prodotti correlati

L’acquisto di un prodotto può comportare la necessità di accessori, pezzi di ricambio o beni e servizi complementari, ad esempio l’acquisto di una stampante comporta la necessità di cartucce d’inchiostro; l’acquisto di una fotocamera digitale comporta la necessità di schede di memoria.

Riconoscimento dei problemi indotti dal marketing

Quando l’attività di marketing convince i consumatori di un problema (di solito un problema che il consumatore non si rendeva conto di avere). I contenuti consumati consciamente e inconsciamente nei media tradizionali e nei social media svolgono notevolmente il ruolo di stimolo per il riconoscimento di un nuovo bisogno da parte del consumatore.

Nuovi prodotti o categorie

Quando i consumatori vengono a conoscenza di nuovi prodotti innovativi che offrono mezzi superiori per soddisfare un bisogno. Tecnologie dirompenti come l’avvento di dispositivi di comunicazione senza fili possono innescare la necessità di una vasta gamma di prodotti come nuovi mouse o stampanti.

Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Approfondimenti – Ricerca informazioni

Durante le fasi di ricerca e valutazione delle informazioni, il consumatore opera attraverso processi progettati per arrivare a una serie di marchi (o prodotti) che rappresentano valide alternative di acquisto. In genere i consumatori effettuano prima una ricerca interna e scansionano la loro memoria per individuare i marchi adatti. L’ insieme evocato è l’insieme di marchi che un consumatore può evocare dalla memoria ed è tipicamente un insieme molto piccolo di circa 3-5 alternative. [24] I consumatori possono scegliere di integrare il numero di marchi nell’insieme evocato eseguendo una ricerca esterna utilizzando fonti come Internet, siti web di produttori/marchi, acquisti in giro, recensioni di prodotti, segnalazioni di colleghi e simili. La disponibilità delle informazioni ha aumentato il livello di informazione dei consumatori: il grado in cui sanno cosa è disponibile sul mercato, con quali caratteristiche e a quale prezzo. [25]

Il fatto che un consumatore conosca un marchio non significa necessariamente che lo consideri un potenziale acquisto. Ad esempio, il consumatore può essere a conoscenza di alcuni marchi, ma non essere disposto nei loro confronti (il cosiddetto set inetto ). Tali marchi saranno generalmente esclusi da un’ulteriore valutazione come opzioni di acquisto. Per altri marchi il consumatore può provare sentimenti indifferenti (l’ insieme inerte ). [26] Quando il consumatore si avvicina all’acquisto vero e proprio, distilla l’elenco mentale dei marchi in una serie di alternative che rappresentano opzioni di acquisto realistiche, note come set di considerazione . [27] Per definizione, il corrispettivo si riferisce al “piccolo insieme di marchi a cui il consumatore presta molta attenzione quando prende una decisione di acquisto”. [28] Ciò porta infine a un insieme di scelte che include le alternative che sono forti contendenti per l’acquisto. [29]

Nomi di marchi specifici entrano nella considerazione del consumatore in base alla misura in cui soddisfano i suoi obiettivi di acquisto e/o all’importanza o all’accessibilità del marchio al momento della decisione di acquisto. [30] Di conseguenza, i nomi dei marchi più memorabili hanno maggiori probabilità di essere accessibili. Tradizionalmente, uno dei ruoli principali della pubblicità e della promozione era quello di aumentare la probabilità che un marchio fosse incluso nell’insieme evocato dal consumatore. [31] L’esposizione ripetuta ai marchi attraverso una pubblicità intensiva è stato il metodo principale per aumentare la notorietà del marchio più importante . Tuttavia, l’avvento di Internet significa che i consumatori possono ottenere informazioni sul marchio/prodotto da una molteplicità di piattaforme diverse. In pratica, il set di considerazioni ha assunto maggiore importanza nel processo decisionale di acquisto perché i consumatori non dipendono più totalmente dalla memoria. Questo è il marketing, che potrebbe essere definito come “il processo attraverso il quale le aziende creano valore per i clienti e costruiscono solide relazioni con i clienti, al fine di acquisire in cambio valore dai clienti”. [32] Questa definizione implica fortemente che la relazione sia costruita sullo scambio e sulla “creazione” di valore. Ciò significa che si costruisce un bisogno del consumatore, presentandogli o pubblicizzando il prodotto attraverso uno studio analitico dei modelli di consumo dell’utente, dei suoi comportamenti e abitudini. L’implicazione per gli operatori di marketing è che le informazioni rilevanti sul marchio dovrebbero essere diffuse il più ampiamente possibile e incluse in qualsiasi forum in cui è probabile che i consumatori cerchino informazioni sul prodotto o sul marchio, siano essi media tradizionali o canali di media digitali. Pertanto, gli esperti di marketing necessitano di una conoscenza approfondita dei punti di contatto tipici del consumatore .

Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Approfondimenti – Valutazione delle alternative

I consumatori che fanno acquisti alla Burlington Arcade di Londra si impegnano in una serie di attività di acquisto ricreative e funzionali, dallo shopping nelle vetrine al trasporto degli acquisti verso casa.

La valutazione del consumatore può essere vista come una fase distinta. In alternativa, la valutazione può avvenire in modo continuo durante l’intero processo decisionale. I consumatori valutano le alternative in termini di benefici funzionali (chiamati anche utilitaristici ) e psico-sociali (chiamati anche valori espressivi o simbolici ) offerti. [33]

- I benefici funzionali sono i risultati tangibili che possono essere sperimentati dal consumatore come il gusto o l’aspetto fisico.

- I benefici psicosociali sono i risultati più astratti o gli attributi legati alla personalità di un marchio, come la valuta sociale che potrebbe derivare dall’indossare un abito costoso o un marchio di marca o guidare un’auto “calda”.

L’immagine del marchio (o personalità del marchio) è un importante attributo psicosociale. I consumatori possono avere convinzioni sia positive che negative su un determinato marchio. [34] Un numero considerevole di ricerche suggerisce che i consumatori sono predisposti verso marchi con una personalità che corrisponde alla loro e che un buon abbinamento può influenzare la preferenza del marchio, la scelta del marchio, la soddisfazione per un marchio, l’impegno e la fedeltà al marchio e la propensione del consumatore a fornire referenze positive tramite passaparola. [ citazione necessaria ] La branca della psicologia del marketing che indaga la corrispondenza tra la personalità di un marchio e la personalità del consumatore è nota come ricerca sull’autocongruenza. [35] La presenza sui social media di un marchio gioca un ruolo importante in questa fase, con l’effetto descritto come “Pensa ai media normali come a una strada a senso unico dove puoi leggere un giornale o ascoltare un servizio in televisione, ma non puoi hai una capacità molto limitata di esprimere il tuo pensiero sull’argomento, i social media, d’altra parte, sono una strada a doppio senso che ti dà anche la capacità di comunicare.” [36] Le convinzioni dei consumatori su un marchio o su una categoria di prodotto possono variare in base a una serie di fattori, tra cui l’esperienza precedente del consumatore e gli effetti della percezione selettiva, della distorsione e della fidelizzazione. I consumatori meno informati su una categoria tendono a valutare un marchio in base alle sue caratteristiche funzionali. Tuttavia, quando i consumatori diventano più informati, gli attributi funzionali diminuiscono e i consumatori elaborano informazioni più astratte sul marchio, in particolare gli aspetti legati a se stessi. [37]

L’ organizzazione di marketing necessita di una profonda comprensione dei vantaggi più apprezzati dai consumatori e quindi di quali attributi siano più importanti in termini di decisione di acquisto del consumatore. È inoltre necessario monitorare altri marchi nell’ambito della considerazione del cliente per ottimizzare la pianificazione del proprio marchio. Durante la valutazione delle alternative, il consumatore classifica o valuta i meriti relativi delle diverse opzioni disponibili. Nessun processo di valutazione universale viene utilizzato dai consumatori in tutte le situazioni di acquisto. [38] Invece, i consumatori generano criteri di valutazione diversi a seconda di ciascuna situazione di acquisto unica. I social media consentono inoltre ai consumatori di condividere opinioni con i loro colleghi sul prodotto che stanno cercando di acquistare. [39] In questo modo, i consumatori possono valutare i lati positivi e negativi di ciascuna alternativa e decidere in modo ancora più conveniente quale sia il miglior prodotto da acquistare. Pertanto gli attributi di valutazione rilevanti variano a seconda delle diverse tipologie di consumatori e dei contesti di acquisto. Ad esempio, gli attributi importanti per valutare un ristorante includono la qualità del cibo, il prezzo, la posizione, l’atmosfera, la qualità del servizio e la selezione del menu. I consumatori, a seconda delle loro caratteristiche geografiche, demografiche, psicografiche e comportamentali , decideranno quali attributi sono importanti per loro. I potenziali clienti che cercano una piacevole esperienza culinaria potrebbero essere disposti a percorrere distanze maggiori per frequentare un locale raffinato rispetto a coloro che desiderano un pasto veloce in un ristorante più utilitaristico. Dopo aver valutato le diverse caratteristiche del prodotto, il consumatore classifica ciascuna caratteristica o beneficio da molto importante a meno importante. Queste priorità sono direttamente correlate ai bisogni e ai desideri del consumatore. [40] Pertanto, il consumatore arriva a un punteggio ponderato per ciascun prodotto o marca che rappresenta la valutazione soggettiva del consumatore dei punteggi degli attributi individuali ponderati in termini di importanza. Utilizzando questi punteggi, arrivano a un punteggio mentale totale o alla classifica per ciascun prodotto/marchio preso in considerazione. [41]

Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Approfondimenti – Decisione di acquisto

Una volta valutate le alternative, il consumatore decide di procedere all’acquisto vero e proprio. Ad esempio, il consumatore potrebbe dire a se stesso: “Sì, un giorno acquisterò il marchio X”. Questa autoistruzione per effettuare un acquisto è nota come intenzione di acquisto. Le intenzioni di acquisto sono un forte ma imperfetto predittore delle vendite. A volte le intenzioni di acquisto semplicemente non si traducono in un acquisto effettivo e questo può segnalare un problema di marketing. [42] Ad esempio, un consumatore potrebbe voler acquistare un nuovo prodotto, ma potrebbe non essere a conoscenza dei punti vendita che lo immagazzinano, quindi l’acquisto non può procedere. La misura in cui le intenzioni di acquisto si traducono in vendite effettive è nota come tasso di conversione delle vendite . [43]

L’happy hour, in cui è possibile acquistare due drink al prezzo di uno, è un forte invito all’azione perché incoraggia i consumatori ad acquistare ora anziché rinviare l’acquisto a un momento successivo.

Le organizzazioni utilizzano una varietà di tecniche per migliorare i tassi di conversione. La fornitura di condizioni di credito o di pagamento agevolate può incoraggiare l’acquisto. Le promozioni di vendita, come l’opportunità di ricevere un premio o di partecipare a un concorso, possono fornire un incentivo all’acquisto immediato anziché rinviare gli acquisti a una data successiva. I messaggi pubblicitari con una forte call-to-action sono un altro strumento utilizzato per convertire i clienti. [44] Un invito all’azione è qualsiasi dispositivo progettato per incoraggiare la vendita immediata. [45] In genere, un invito all’azione include una formulazione specifica in una pubblicità o in una presentazione di vendita che impiega verbi imperativi come “Acquista ora!” o “Non aspettare!”. Altri tipi di inviti all’azione potrebbero fornire ai consumatori validi motivi per acquistare immediatamente un’offerta disponibile solo per un periodo di tempo limitato (ad esempio “L’offerta deve scadere a breve”; “Disponibilità limitata”) o un’offerta speciale solitamente accompagnata da un vincolo di tempo (es. ‘Ordina entro mezzanotte per ricevere un omaggio con il tuo ordine’; ‘Due al prezzo di uno solo per i primi 50 che chiamano’). Inoltre, la comodità del servizio è un risparmio di fatica, nel senso che riduce al minimo le attività che i clienti possono sostenere per acquistare beni e servizi. [46] La chiave per un potente invito all’azione è fornire ai consumatori ragioni convincenti per acquistare tempestivamente anziché rinviare le decisioni di acquisto.

Quando i consumatori si avvicinano alla decisione di acquisto effettiva, è più probabile che facciano affidamento su fonti di informazione personali. [47] Per questo motivo, i rappresentanti di vendita personali devono essere esperti nel dare presentazioni di vendita e nelle tattiche utilizzate per concludere la vendita. I metodi utilizzati potrebbero includere “prove sociali”, in cui il venditore fa riferimento al successo e alla soddisfazione precedenti di altri clienti che hanno acquistato il prodotto. L’attrazione della scarsità è un’altra tecnica in cui il venditore afferma che l’offerta è limitata, poiché costringe il consumatore a prendere una decisione più rapida e quindi a dedicare meno tempo alla valutazione delle alternative. [48]

Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Approfondimenti – Valutazione post acquisto

Dopo l’acquisto e dopo aver sperimentato il prodotto o il servizio, il consumatore entra nella fase finale, ovvero la valutazione post-acquisto. Foxall ha suggerito che la valutazione post-acquisto può fornire un feedback chiave agli operatori di marketing perché influenza i futuri modelli di acquisto e le attività di consumo. [49] [50]

La fase post-acquisto è quella in cui il consumatore esamina e confronta le caratteristiche del prodotto, come prezzo, funzionalità e qualità, con le proprie aspettative. [51] La valutazione post-acquisto può essere vista come i passi compiuti dai consumatori per correlare le loro aspettative con il valore percepito e quindi influenzare la loro successiva decisione di acquisto per quel bene o servizio. [52] Ad esempio, se un consumatore acquista un nuovo telefono e la sua valutazione post-acquisto è positiva, sarà incoraggiato ad acquistare la stessa marca o dalla stessa azienda in futuro. Questa è nota anche come “intenzione post-acquisto”. [53] Al contrario, se un consumatore è insoddisfatto del nuovo telefono, può intraprendere azioni per risolvere l’insoddisfazione. Le azioni dei consumatori, in questo caso, potrebbero comportare la richiesta di un rimborso, la presentazione di un reclamo, la decisione di non acquistare più lo stesso marchio o dalla stessa azienda in futuro, o addirittura la diffusione di recensioni negative sul prodotto ad amici o conoscenti, magari tramite i social media.

Dopo l’acquisizione, il consumo o la disposizione, i consumatori possono avvertire qualche incertezza riguardo alla decisione presa, generando in alcuni casi rammarico. La dissonanza post-decisione [54] (nota anche come dissonanza cognitiva ) è la sensazione di ansia che si verifica nella fase post-acquisto, così come i sentimenti di disagio o le preoccupazioni sul fatto che sia stata presa o meno la decisione corretta al momento dell’acquisto. [55] Alcuni consumatori, ad esempio, potrebbero pentirsi di non aver acquistato uno degli altri marchi che stavano prendendo in considerazione. Questo tipo di ansia può influenzare il comportamento successivo dei consumatori e può avere implicazioni sul clientelismo ripetuto e sulla fidelizzazione del cliente.

I consumatori utilizzano una serie di strategie per ridurre la dissonanza post acquisto. Una strategia tipica è quella di rivolgersi ai colleghi o ad altre persone significative per la convalida della scelta di acquisto. I clienti sono sempre stati guidati dalle opinioni di amici e familiari, ma oggigiorno ciò è confermato dai Mi piace, dalle recensioni e dalle testimonianze sui social media. Le comunicazioni di marketing possono essere utilizzate anche per ricordare ai consumatori che hanno fatto una scelta saggia acquistando il marchio X. [56]

Quando i consumatori fanno confronti sfavorevoli tra l’opzione scelta e le opzioni rinunciate, possono provare rimorso post-decisione o rimorso dell’acquirente . I consumatori possono anche provare rimpianti a breve termine quando evitano di prendere una decisione di acquisto, ma questo rimorso può dissiparsi nel tempo. Attraverso le loro esperienze i consumatori possono apprendere e anche impegnarsi in un processo chiamato verifica delle ipotesi . Ciò si riferisce alla formazione di ipotesi sui prodotti o su un servizio attraverso l’esperienza precedente o il passaparola. Ci sono quattro fasi che i consumatori attraversano nella verifica delle ipotesi: generazione di ipotesi, esposizione delle prove, codifica delle prove e integrazione delle prove.

Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Approfondimenti -Influenze sulla decisione di acquisto

Gli acquisti sono influenzati da un’ampia gamma di fattori interni ed esterni.

Consapevolezza del consumatore

La consapevolezza del consumatore si riferisce alla consapevolezza del consumo dei beni acquistati dai consumatori nell’ambiente di acquisto a lungo termine e nelle attività di acquisto. [57]

Il cambiamento del concetto di vita è il fattore soggettivo del cambiamento della consapevolezza del consumatore. Poiché gli standard di vita e i redditi delle persone continuano ad aumentare, i concetti di vita delle persone cambiano costantemente. [58] Le differenze nella personalità del consumatore sono le motivazioni interne dei cambiamenti nella consapevolezza del consumatore.

L’intensificazione della concorrenza sul mercato è un catalizzatore di cambiamenti nella consapevolezza dei consumatori. Molte aziende hanno lanciato i propri prodotti a marchio per affermarsi in un mercato sempre più competitivo. [59] Di fronte a una varietà di beni e marchi, la consapevolezza del marchio dei consumatori matura. Quando le persone acquistano beni, prestare attenzione al marchio è diventata una moda. Di fronte alla dura situazione della concorrenza, le aziende hanno iniziato a rendersi conto dell’importanza di implementare la strategia del marchio e hanno iniziato a concentrarsi sulla ricerca di mercato e, su questa base, a cogliere profondamente l’impulso psicologico del consumatore per migliorare la quota di mercato e la fedeltà al marchio. [60] Con il cambiamento del concetto di vita delle persone, la psicologia del consumo razionale dei consumatori è diventata sempre più importante. Marketing sociale, [61] Il marketing personalizzato , [62] gli acquisti di marca, [63] e la percezione del prezzo della merce da parte del consumatore (direttamente espressa come sensibilità del consumatore al prezzo) sono tutti fattori principali per comprendere gli atteggiamenti dei consumatori e aiutano a spiegare la reazione del mercato. domanda alle variazioni dei prezzi. [64]

Influenze interne sulla decisione di acquisto

Vedi anche: Segmentazione del mercato

Le influenze interne si riferiscono sia a fattori personali che interpersonali. La teoria sociale suggerisce che gli individui hanno sia un’identità personale che un’identità sociale . L’identità personale è costituita da caratteristiche personali uniche come abilità e capacità, interessi e hobby. L’identità sociale consiste nella percezione dell’individuo dei gruppi centrali a cui appartiene e può riferirsi a una fascia di età, a un gruppo di stili di vita, a un gruppo religioso, a un gruppo educativo o a qualche altro gruppo di riferimento. Gli psicologi sociali hanno stabilito che il bisogno di appartenenza è uno dei bisogni umani fondamentali. [65] Il comportamento d’acquisto HYPERLINK “https://en.wikipedia.org/wiki/Behaviour”è quindi influenzato da un’ampia gamma di fattori interni quali fattori psicologici, socioeconomici, demografici e di personalità. I fattori demografici includono il livello di reddito, gli aspetti psicografici (stili di vita), l’età, l’occupazione e lo stato socioeconomico. I fattori della personalità includono conoscenze, atteggiamenti, valori personali, credenze , emozioni e sentimenti. I fattori psicologici includono la motivazione , gli atteggiamenti , i valori personali e le convinzioni di un individuo. I fattori di identità sociale includono cultura, sottocultura e gruppi di riferimento. Altri fattori che possono influenzare la decisione di acquisto includono l’ ambiente e la precedente esperienza del consumatore con la categoria o il marchio.

Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Approfondimenti –Motivazioni ed emozioni

La gerarchia di Maslow suggerisce che le persone cercano di soddisfare i bisogni fondamentali come cibo e alloggio prima che i bisogni di ordine superiore diventino significativi.

La motivazione di fondo del consumatore guida l’azione del consumatore, compresa la ricerca di informazioni e la decisione di acquisto. L’atteggiamento del consumatore nei confronti di un marchio (o preferenza di marca) è descritto come un collegamento tra il marchio e la motivazione all’acquisto. [66] Queste motivazioni possono essere negative (per evitare dolore o spiacevolezza) o positive (per ottenere qualche tipo di ricompensa come la gratificazione sensoriale). [67]

Un approccio alla comprensione delle motivazioni è stato sviluppato da Abraham Maslow . La gerarchia dei bisogni di Maslow si basa su cinque livelli di bisogni, organizzati in base al livello di importanza.

I cinque bisogni di Maslow sono: [56]

Fisiologico

livelli di base dei bisogni come cibo, acqua e sonno

Sicurezza

il bisogno di sicurezza fisica, riparo e protezione

Appartenente

il bisogno di amore, amicizia e anche il desiderio di accettazione da parte del gruppo

Stima

Il bisogno di status, riconoscimento e rispetto di sé

Auto -realizzazione

Il desiderio di autorealizzazione (es. crescita personale, espressione artistica)

I bisogni fisiologici e i bisogni di sicurezza sono i cosiddetti bisogni di ordine inferiore. I consumatori in genere utilizzano la maggior parte delle loro risorse (tempo, energia e finanze) nel tentativo di soddisfare questi bisogni di ordine inferiore prima che i bisogni di ordine superiore di appartenenza, stima e autorealizzazione diventino significativi. Parte di qualsiasi programma di marketing richiede la comprensione di quali motivazioni guidano le scelte di un determinato prodotto. Le comunicazioni di marketing possono illustrare come un prodotto o un marchio soddisfa queste esigenze. [59] L’approccio di Maslow è un modello generalizzato per comprendere le motivazioni umane in un’ampia varietà di contesti, ma non è specifico per le decisioni di acquisto.

La decisione di acquistare un preparato analgesico è motivata dal desiderio di evitare il dolore (motivazione negativa ). La decisione di acquistare una coppa di gelato è motivata dal desiderio di gratificazione sensoriale (motivazione positiva).

Un altro approccio propone otto motivazioni d’acquisto , cinque motivazioni negative e tre motivazioni positive, che danno energia alle decisioni di acquisto, come illustrato nella tabella seguente. [67] Si ritiene che queste motivazioni forniscano rinforzo positivo o rinforzo negativo. [68]

| Motivazioni ed emozioni d’acquisto di Rossiter e Percy | |

| Motivazione | Sequenza emotiva |

| NEGATIVO | |

| Rimozione del problema | Fastidio → Sollievo |

| Evitamento del problema | Paura → Rilassamento |

| Soddisfazione incompleta | Delusione → Ottimismo |

| Evitamento dell’approccio misto | Conflitto → Tranquillità |

| Esaurimento normale | Lieve fastidio → Convenienza |

| POSITIVO | |

| Gratificazione sensoriale | Opaco (o neutro) → Anticipazione sensoriale |

| Simulazione intellettuale | Annoiato (o neutrale) → Eccitato |

| Approvazione/conformità sociale | Apprensivo (o pieno di vergogna) → Lusingato/orgoglioso |

Nella letteratura di marketing, la motivazione del consumatore a cercare informazioni e a impegnarsi nel processo decisionale di acquisto è talvolta nota come coinvolgimento . [69] Il coinvolgimento del consumatore è stato definito come “la pertinenza o l’importanza personale di un messaggio [o di una decisione]”. [70] Le decisioni di acquisto sono classificate come a basso coinvolgimento quando i consumatori subiscono solo una piccola perdita psicosociale nel caso in cui prendano una decisione sbagliata. D’altro canto, una decisione di acquisto è classificata come ad alto coinvolgimento quando i rischi psicosociali sono percepiti come relativamente elevati. [71] Il livello di coinvolgimento del consumatore dipende da una serie di fattori, tra cui il rischio percepito di conseguenze negative in caso di una decisione sbagliata, la visibilità sociale del prodotto e la precedente esperienza del consumatore con la categoria di prodotto. [72]

Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Approfondimenti – Percezione

Parte della strategia di marketing consiste nell’accertare il modo in cui i consumatori acquisiscono conoscenze e utilizzano le informazioni da fonti esterne. Il processo di percezione è il luogo in cui gli individui ricevono, organizzano e interpretano le informazioni per attribuire un significato. La percezione coinvolge tre processi distinti: percezione delle informazioni, selezione delle informazioni e interpretazione delle informazioni. Anche la sensazione fa parte del processo di percezione ed è collegata direttamente alle risposte dei sensi creando alcune reazioni verso il nome del marchio, la pubblicità e il packaging. Il processo di percezione è unicamente individuale e può dipendere da una combinazione di fattori interni ed esterni come esperienze, aspettative, bisogni e l’insieme del momento.

Quando esposti a uno stimolo, i consumatori possono rispondere in modi completamente diversi a causa dei processi percettivi individuali. [56] Numerosi processi potenzialmente supportano o interferiscono con la percezione. L’esposizione selettiva si verifica quando i consumatori decidono se essere esposti a input informativi. L’attenzione selettiva si verifica quando i consumatori si concentrano su alcuni messaggi escludendone altri. La comprensione selettiva è quella in cui il consumatore interpreta le informazioni in modo coerente con le proprie convinzioni. La ritenzione selettiva si verifica quando i consumatori ricordano alcune informazioni mentre ne dimenticano rapidamente altre. [73] Collettivamente i processi di esposizione selettiva, attenzione, comprensione e fidelizzazione portano i singoli consumatori a favorire determinati messaggi rispetto ad altri. Il modo in cui i consumatori combinano gli input di informazioni per arrivare a una decisione di acquisto è noto come integrazione . [74]

Gli esperti di marketing sono interessati alla percezione dei consumatori riguardo a marchi, imballaggi, formulazioni dei prodotti, etichettatura e prezzi. Di particolare interesse è la soglia di percezione (nota anche come differenza appena evidente ) in uno stimolo. Ad esempio, di quanto un operatore di marketing dovrebbe abbassare un prezzo prima che i consumatori lo riconoscano come un affare? [75] Inoltre, gli operatori di marketing che intendono entrare nei mercati globali devono essere consapevoli delle differenze culturali nella percezione. [76] Ad esempio, gli occidentali associano il colore bianco alla purezza, alla pulizia e all’igiene, ma nei paesi orientali il bianco è spesso associato al lutto e alla morte. Di conseguenza, l’imballaggio bianco sarebbe una scelta di colore inappropriata per le etichette alimentari sui prodotti da commercializzare in Asia.

Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Approfondimenti – Psicologia del marketing simbolico

Il consumo simbolico diventa l’influenza interna della psicologia del marketing e forma un simbolo speciale. I simboli di consumo possono essere utilizzati per spiegare il consumatore come membro di un gruppo o come individuo unico. [77] Il comportamento di consumo dei consumatori non è solo consumo materiale e psicologico. Il consumo simbolico ha due significati: 1. Un simbolo di consumo. Il consumo esprime e trasmette un certo significato e messaggio. Il significato derivato dalla cultura ci consente di utilizzare i prodotti per simboleggiare la nostra appartenenza a vari gruppi sociali. [78] Questo consumo simbolico è il processo di espressione sociale e di comunicazione sociale. 2. Consumo simbolico: le persone consumano non solo i beni stessi ma anche determinati significati culturali e sociali da essi simboleggiati o rappresentati, inclusi l’umore, la bellezza, il grado, lo status, lo status, l’atmosfera, lo stile, il fascino emotivo, ecc. Il consumo simbolico è tipicamente riflesso nel consumo del marchio. Il marchio ha tre funzioni per i consumatori: valore funzionale, valore simbolico e valore esperienziale. Prendiamo i marchi di lusso: il potere dei marchi di lusso va oltre la semplice capacità di trasmettere identità. Alcuni consumatori vogliono fare impressione. I beni di lusso costituivano la routine quotidiana dell’aristocrazia, ma dopo che il concetto di classe sociale moderna si è offuscato, i consumatori li consideravano ancora come un biglietto per entrare nella classe superiore. I consumatori valutano un marchio in base a come si allinea con la nostra identità, il che aiuta a definire e mantenere il nostro concetto di sé. [79] Come simbolo di status nobile, ricchezza e successo, è diventato un’identità del consumatore e uno status symbol.

Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Approfondimenti – Esperienza precedente

L’esperienza precedente del consumatore con la categoria, il prodotto o il marchio può avere un impatto importante sul processo decisionale di acquisto. I consumatori esperti (chiamati anche esperti) sono consumatori più sofisticati; tendono ad essere ricercatori di informazioni più abili, esaminano una gamma più ampia di fonti di informazione e utilizzano euristiche complesse per valutare le opzioni di acquisto. I consumatori alle prime armi, d’altro canto, sono meno efficienti nella ricerca di informazioni e tendono a percepire livelli più elevati di rischio di acquisto a causa della loro scarsa familiarità con il marchio o la categoria. Quando i consumatori hanno una precedente esperienza, hanno meno motivazione a cercare informazioni e dedicano meno sforzi alla ricerca di informazioni, ma possono elaborare le nuove informazioni in modo più efficiente. [80] Uno studio, ad esempio, ha rilevato che man mano che l’esperienza del consumatore aumenta, i consumatori considerano una gamma più ampia di alternative di acquisto (ovvero generano un insieme di considerazioni più ampio, ma solo a livello di categoria di prodotto). [81]

Fattore casuale

I fattori casuali si riferiscono a occasioni speciali e a una serie di condizioni casuali che i consumatori hanno al momento dell’acquisto. A volte, le decisioni di acquisto dei consumatori vengono prese in circostanze inaspettate, oppure una situazione ritarderà o accorcerà il processo decisionale delle persone. La ricerca ha scoperto che nell’attesa di scenari in cui i consumatori sono onnipresenti, segnali fisici apparentemente non correlati, come tappeti o linee guida per le code, possono agire come confini virtuali che alterano le decisioni iniziali dei consumatori. [82]

Master in Psicologia del Marketing e Comunicazione. Approfondimenti –Influenze esterne sulla decisione di acquisto

Il comportamento di acquisto può anche essere influenzato da influenze esterne, come cultura , sottocultura , classe sociale , gruppi di riferimento , famiglia e determinanti situazionali.

Cultura

Le persone con interessi condivisi, come skater e blader, tendono a formare gruppi informali noti come sottoculture.

La cultura è il più ampio e astratto dei fattori esterni. La cultura si riferisce alla complessità dell’apprendimento di significati, valori, norme e costumi condivisi dai membri di una società. Le norme culturali sono relativamente stabili nel tempo, quindi la cultura ha un effetto importante sulla psicologia del marketing. Gli studi di ricerca hanno costantemente dimostrato che la cultura influenza quasi ogni aspetto dell’acquisto: influenza ambiti psicologici di base come l’identità personale e la motivazione, il modo in cui vengono elaborate le informazioni e il modo in cui vengono interpretati i messaggi pubblicitari. [83]

La scelta culturale del comportamento di consumo , il fattore esterno decisivo – l’atmosfera sociale e culturale complessiva – e il fattore interno decisivo – la qualità artistica del consumatore, la ricerca estetica e l’orientamento ai valori culturali. La scelta culturale del consumo deve essere limitata da due fattori decisivi, interni ed esterni. La cosiddetta atmosfera sociale e culturale si concretizza nell’influenza dell’atmosfera di consumo, dei costumi e delle tendenze sui consumatori. Ad esempio, tutti i tipi di culto del denaro criticati dall’opinione pubblica sono l’influenza della cultura volgare. I cosiddetti fattori interni si riferiscono principalmente al tipo di regno spirituale e di orientamento ai valori che i consumatori trattano nei confronti del consumo, e ciò che mostrano attraverso il consumo è una certa mentalità culturale.

Gli esperti di marketing interessati all’espansione globale sono particolarmente interessati a comprendere le differenze interculturali negli acquisti e nei consumi. Ad esempio, Ferrari, uno dei marchi più importanti del mondo, ha scoperto che i consumatori cinesi sono molto diversi dalle loro controparti occidentali. Mentre i consumatori negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Australia si aspettano di aspettare 12 mesi per una Ferrari su misura, i potenziali acquirenti cinesi vogliono portare il veicolo fuori dallo showroom. La Cina è un “mercato di gratificazione immediata”. Gli acquirenti vedono i loro amici andare in giro a bordo di un’auto di lusso e vogliono avere la stessa il più rapidamente possibile. Per soddisfare la crescente domanda di beni di lusso, la Ferrari e altri produttori di auto di lusso sono stati costretti a modificare i loro processi produttivi per i mercati asiatici. [84]

Sottoculture

Gli appassionati di Harley-Davidson sono un esempio di sottocultura consumistica.

Le sottoculture possono essere basate su differenze di età, geografiche, religiose, razziali ed etniche. Più spesso, tuttavia, una sottocultura si verifica quando persone con interessi condivisi formano un gruppo coeso con un’identità distintiva (a volte chiamato tribù dei consumatori ). I membri delle sottoculture si autoselezionano e segnalano il loro status di appartenenza adottando simboli, rituali o comportamenti ampiamente compresi dagli altri membri della tribù (ad esempio un codice di abbigliamento, un’acconciatura o anche un modo di parlare unico). Ad esempio, all’interno della cultura giovanile è possibile identificare una serie di sottogruppi con interessi comuni come skater e blader, surfisti, raver, punk, skin-head , goth, homies e altri. Generalmente conosciute come comunità, poiché creano un senso di appartenenza a qualcosa di importante.

Un diverso tipo di sottocultura è una sottocultura del consumo basata su un impegno condiviso verso un marchio o un prodotto comune. In altre parole, le sottoculture del consumo superano i confini demografici, geografici e sociali. L’esempio più noto di sottocultura del consumo è quello dei proprietari di motociclette Harley-Davidson . I ricercatori etnografici che hanno studiato i motociclisti Harley ritengono che esistano solo due tipi di motociclisti: i proprietari di Harley e gli altri. [85] Harley-Davidson ha sfruttato i valori di questa sottocultura fondando l’Harley Owners Group (HOG). [86]

I membri della sottocultura “Goth” condividono un codice di abbigliamento.

Le sottoculture sono importanti per gli esperti di marketing per diversi motivi. In primo luogo, dato che le sottoculture possono rappresentare segmenti di mercato considerevoli, redditizi e influenti, ci sono evidenti vantaggi nello sviluppo e nella vendita di prodotti e servizi che soddisfino le esigenze dei membri della sottocultura. In secondo luogo, e forse in modo meno ovvio, molte nuove mode e mode emergono spontaneamente dall’interno di questi gruppi tribali. Gli osservatori di tendenze sono quindi interessati a studiare gli stili di vita e le attività delle tribù nel tentativo di individuare le nuove tendenze prima che diventino mainstream.

Classe sociale