Neotropia e Paleotropia. Quando il vecchio e il nuovo si scontrano

©Articolo estratto con il permesso dell’autore, dott. Daniele Trevisani, dal testo “Il Coraggio di Evolvere. Coaching attivo esperienziale e counseling per lo sviluppo personale e professionale. Il metodo della Neotropia”, Bologna, OM Editore.

Ho realizzato decine di migliaia di ore di formazione, e ho notato che quando la formazione è attiva e permette di osservare come si comportano le persone in azione (es. in un role-playing), è possibile correggerle e farle evolvere, mentre se facciamo solo teoria, no.

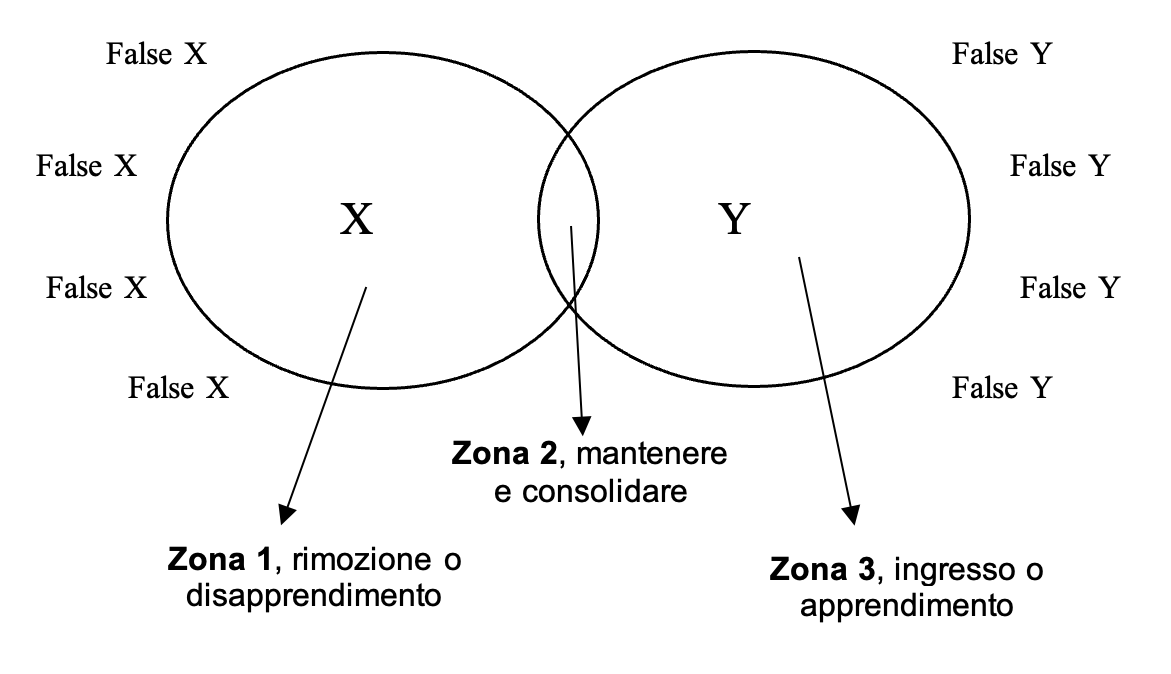

Correggere significa in realtà individuare un comportamento “vecchio”, un comportamento che non funziona più, che è diventato obsoleto, un modo di fare non più adeguato al buon funzionamento delle cose.

Correggere significa anche individuare un comportamento alternativo, che chiamiamo Neotropico, un nuovo modo di fare che sostituisca quello precedente, più efficace, più felice, più adeguato alla situazione.

Possiamo chiamare il “vecchio modo di fare” come Paleotropico, ovvero un modo antico, da sostituire, mentre il modo Neotropico, il modo nuovo, ha bisogno di essere sperimentato per farsi strada ed entrare nel repertorio della persona.

Finché la persona non “crede” fermamente che la nuova strada sia migliore della vecchia, porrà in essere sempre delle resistenze che diventeranno auto-sabotaggi.

Nella tabella che segue, vediamo un esempio di modalità Paleotropiche utilizzate da un venditore durante una trattativa con il cliente (sulla colonna di sinistra), e sulla destra il corrispettivo Neotropico, ovvero il nuovo comportamento comunicativo da assumere affinché sostituisca quello vecchio.

Tabella 1 – Comportamenti comunicativi Paleotropici e corrispettivi Neotropici

| Comportamento comunicativo Paleo-Tropico | Comportamento comunicativo Neo-Tropico |

| Guardi, non le voglio rubare altro tempo, | questo è un momento molto importante per la sua azienda, prendiamoci tutto il tempo che serve per fare un buon lavoro |

| facciamo un attimino un’analisi della situazione | Facciamo un’analisi accurata della situazione, per capire bene come intervenire |

| So che a lei interessa spendere poco per cui le illustro subito gli sconti a lei riservati | So che a lei interessa soprattutto l’effetto che questa soluzione porterà e il beneficio che ne deriverà per la sua azienda, per cui ora è bene iniziare ad esaminare caratteristiche e relativi benefici |

Cosa dobbiamo dire di fondamentale su questo approccio? Sicuramente il fatto che i comportamenti comunicativi nella colonna di sinistra rappresentano un “vecchio” modo di vendere nel quale si cerca di minimizzare la percezione di importanza di quanto stiamo facendo, e la vendita diventa una sorta di piccola iniezioncina che non fa male. Sulla colonna di destra abbiamo invece un venditore assertivo che non ha timore di parlare della vendita in corso come di un momento importante, e di centrare la sua comunicazione sui benefici che deriveranno dalla soluzione acquistata, prima che sul prezzo.

Parlando come formatore, so bene che queste frasi non sono tanto da imparare a memoria, ma è invece importante capire cosa vi sia dentro e dietro, il tipo di vendita consulenziale che stiamo cercando di proporre, e i comportamenti comunicativi che ne derivano.

Fare Neotropia non significa solo adottare nuove parole, ma nuovi modi di pensare. L’evoluzione del pensiero precede l’evoluzione delle parole.

Occorre capire e apprezzare la condizione Neotropica e assimilare a fondo perché la condizione Paleotropica è dannosa e fa male.

Cambiare davvero significa spesso cambiare modo di pensare, e i cambiamenti della comunicazione esterna arriveranno di conseguenza in modo naturale e spontaneo.

I progetti di Neotropia non valgono solo e unicamente per la comunicazione, ma anzi sono fondamentali per spostare i sistemi di pensiero e le mappe di “credenze” (beliefs) di cui la persona fa uso.

Vediamo di seguito un esempio di tabella Paleotropia vs. Neotropia sul piano delle credenze personali sull’uso del tempo.

| Pensiero Paleotropico | Pensiero Neotropico |

| Prima il dovere poi il piacere | Prima la mia salute, fisica e mentale, poi il resto |

| Devi dimostrare sempre e a tutti quanto vali | Io valgo a prescindere da quello che dimostro, non devo proprio dimostrare niente a nessuno |

| Un bravo figlio deve prendersi cura dei genitori anziani a discapito anche del suo lavoro | Un bravo figlio non fa mancare il suo affetto ma delega la cura materiale a chi sa farlo meglio, professionisti o strutture che siano |

| Lo stress nella vita è normale e ti ci devi abituare | Lo stress fa male e se lo vivi devi comunque prenderti sempre adeguati spazi di recupero, rilassamento e rigenerazione, altrimenti ti ammali |

| Sei forte se fai tutto da solo | Sei forte quando sai chiedere aiuto, perché hai l’umiltà di non pretendere di poter sempre fare tutto da solo |

| Bisogna sempre comportarsi secondo l’etichetta e in base a quello che si aspettano gli altri | Bisogna imparare ad essere spontanei e autentici e non fare una vita in maschera |

Si potrebbe andare avanti per decine e decine di pagine alla ricerca di sistemi di credenze che fanno male, da sostituire con credenze positive e benefiche per la persona. Quello che è certo, è che i sistemi di credenze che possediamo dentro di noi, sono solo in parte emersi alla coscienza.

Come in un iceberg, le credenze più radicate agiscono silenziosamente in profondità, spesso all’insaputa della coscienza della persona.

Le credenze determinano chi siamo e cosa diventeremo. È altrettanto certo che le credenze apprese, esempio in famiglia, non siano sempre le migliori per sostenere una vita piena e ricca di energia e vitalità. Anzi, le credenze assimilate possono arrivare anche ad uccidere, come dimostrato da Schatzman nel suo studio su “la famiglia che uccide”, uno studio ripreso anche da Freud, su un uomo considerate schizofrenico che nella sua cosiddetta pazzia espresse le sofferenze subite durante l’infanzia.[1]

Le credenze hanno la coda lunga, una volta instaurate, permangono nelle culture a lungo, ad esempio l’influenza in Germania del pensiero di Daniel Schreber, eminente medico i cui scritti di pedagogia ebbero larghissima diffusione nella Germania prenazista. Egli pensava che i suoi tempi fossero moralmente “fiacchi” e “in decadenza” a causa soprattutto di quella che egli considerava una debolezza che caratterizzava l’educazione dei bambini, e arrivò persino a proporre un elaborato sistema repressivo di educazione infantile che applicò ai suoi stessi figli. Dei suoi due maschi, uno si suicidò e l’altro impazzì[2].

Egli proponeva l’“incondizionata obbedienza del bambino” addirittura prima che raggiungesse il primo anno di età. Non è un caso che questi sistemi educativi abbiano gettato le basi per l’adesione su larga scala della popolazione tedesca di sistemi repressivi nazisti centrati sull’annullamento della volontà individuale.

Per contro, altri sistemi educativi, decisamente più neotropici, spingono verso la considerazione di una libertà soprattutto psicologica: “la libertà di cui parliamo, libertà di esultazione o libertà di autonomia, è proprio la perfetta spontaneità di una natura spirituale”.[3]

Una vita vissuta entro confini e condizionamenti rigidi è decisamente una vita Paleotropica, mentre una vita Neotropica è alla ricerca dell’espressione del Potenziale Umano della persona, della sua libertà fisica e mentale, nella pienezza di un vivere pieno e ricco di energia e di espressività in ogni possibile campo.

A volte per ottenere una libertà nuova, neotropica, bisogna sacrificare qualcosa, ma qualsiasi prezzo si paghi, otterremo sempre di più.

[1] Shatzman, Morton (1976), La famiglia che uccide. Milano, Feltrinelli

[2] Shatzman, Morton (1976), La famiglia che uccide. Milano, Feltrinelli (1° ed. 1973) vedi pag. 31 per il sistema di educazione di Schreber centrato sull’obbedienza assoluta.

[3] Esame del pensiero di San Tommaso, in Maritain, Jacques (1986), Cultura e libertà. Massimiliano Boni editore, Bologna, p. 59.

©Articolo estratto con il permesso dell’autore, dott. Daniele Trevisani, dal testo “Il Coraggio di Evolvere. Coaching attivo esperienziale e counseling per lo sviluppo personale e professionale. Il metodo della Neotropia”, Bologna, OM Editore.

Altri materiali su Comunicazione, Coaching, Formazione, Potenziale Umano, Crescita Personale e Professionale, disponibili in questi siti e link:

- Studio Trevisani – Formazione Aziendale Blog con aggiornamenti giornalieri

- Website Dr. Daniele Trevisani (English)

- Comunicazione Aziendale

- Intercultural Negotiation (English)

Altre risorse online:

- Pubblicazioni e libri dott. Daniele Trevisani (Books published)

- Rivista online gratuita di Comunicazione, Potenziale Umano e Management

- Canale YouTube

- Canale Facebook

- Canale Instagram

- Coaching World Federation (CWF)

Temi e Keywords dell’articolo:

- Modello

- Metodo HPM

- Visione

- Valori

- Potenziale umano,

- Autorealizzazione

- Crescita personale

- Potenziale personale

- Crescita e sviluppo

- Aspirazioni

- Sogni

- Desideri

- Viaggio interiore

- Scoperta di sè

- Introspezione

- Smart goals

- Capacità di apprendimento

- Stili di apprendimento

- Ambiente

- Esperienza

- Condizioni adeguate

- Formazione esperienziale

- Andragogia

- Fare attivo